4.2.2. La place de la religion dans la politique intérieure des États-Unis (depuis 1945)

Problématique

Après1945 – dans le contexte de la Guerre froide – les EU se redéfinissent autour de la foi.

A l’inverse de l’ennemi soviétique (l’URSS : communiste et athée) être américain, c’est être croyant.

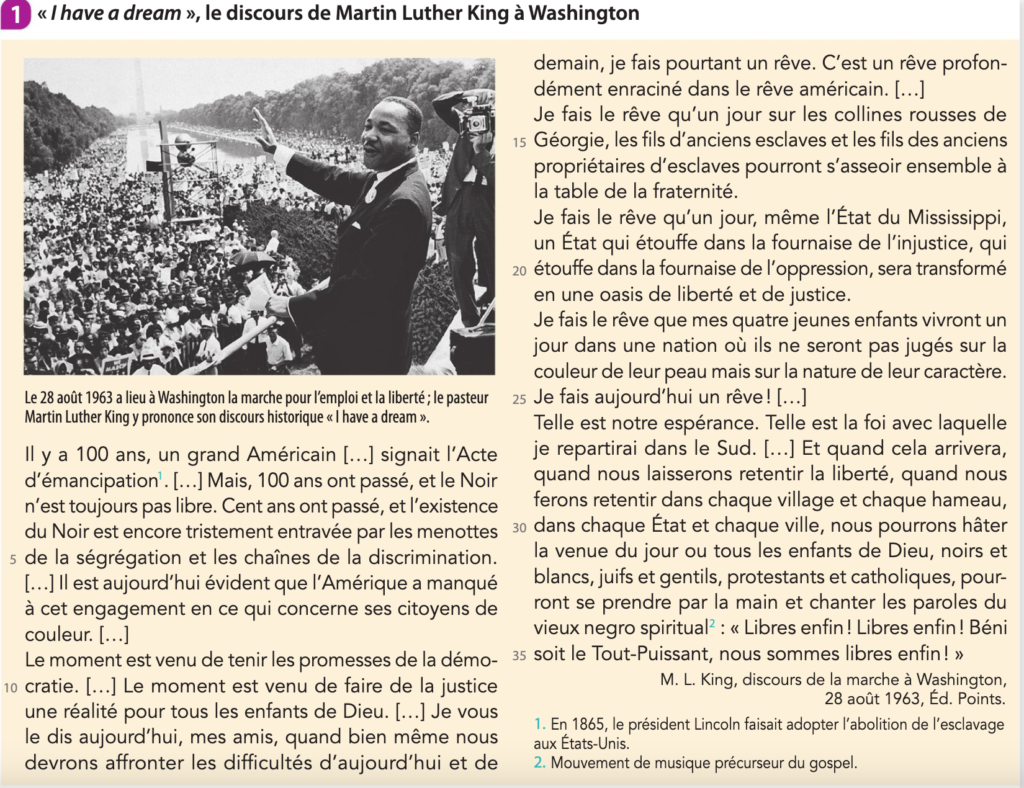

Mais le mouvement des « droits civiques » remet en cause la domination blanche sur cette « américanité ». La figure majeure de ce mouvement est un pasteur noir protestant : Martin Luther King.

Le modèle proposé par les EU, c’est une laïcité sans dieu favorisé, mais construite sur la base du « In God We Trust ».

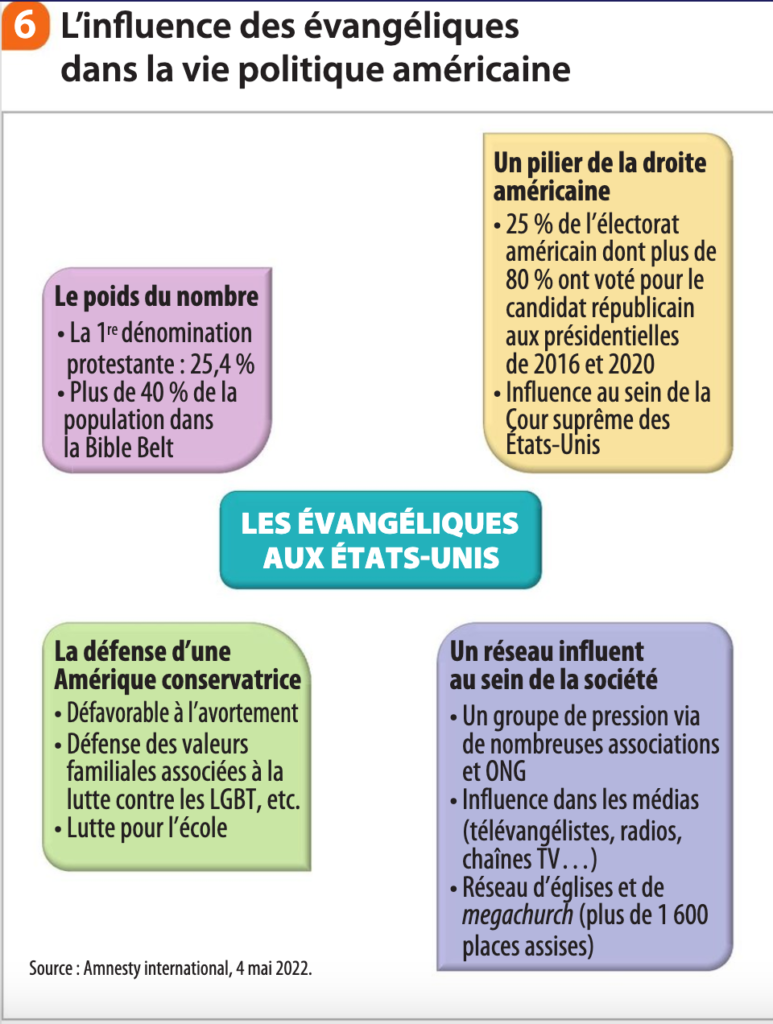

Un exemple d’influence de la religion dans la politique intérieure des États-Unis : les évangéliques

Ils étaient 400 millions dans le monde en 2012, ils sont 700 millions en 2024. C’est la religion la plus dynamique et la plus expansionniste du monde.

On retient que :

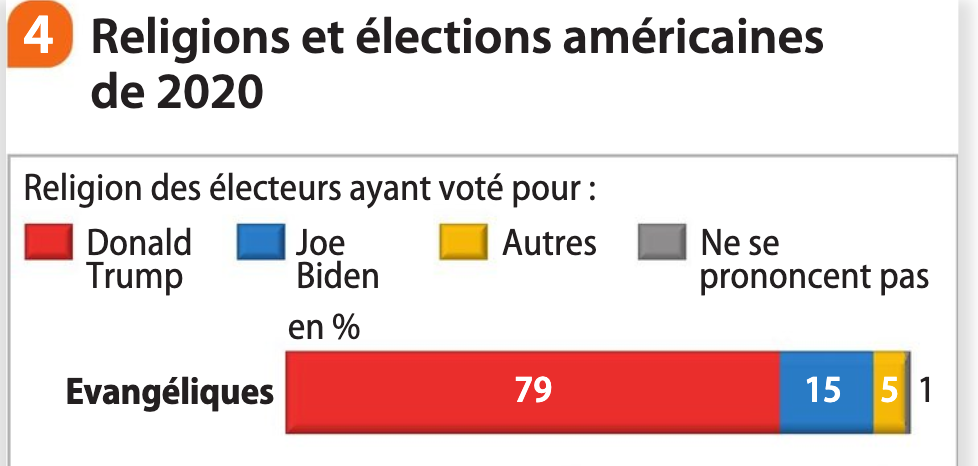

- Un « Etatsunien » sur 4 est évangéliste (25% soit 80 M de personnes) et leur part progresse.

- Ils sont « pro-life » et ultra-conservateurs sur le plan des mœurs, hostiles aux musulmans, aux immigrés, aux LGBT, à l’IVG…

- Ils sont pour une lecture littérale de la Bible et refusent donc d’admettre toute vérité scientifique en désaccord avec la Bible ==> ils défendent la théorie « créationniste »

= le monde a été créé en 6 six jours il y a moins de 6000 ans et le Déluge est un fait historique. - En 2016 et en 2020, ils ont voté à plus de 80% pour D. Trump (pourtant mécréant, corrompu, menteur, affabulateur et amoral) qu’ils considèrent comme envoyé par Dieu pour porter leurs valeurs (ce que Trump a fait effectivement)

- ils vivent surtout dans la « Biblebelt » (États du Sud-Est des EU, donc le Vieux Sud blanc et raciste)

.

Un exemple de la présence de la religion dans la politique aux États-Unis

==> le discours de Mike Pence à Jérusalem en 2018

Consigne :

- surligner les passages à connotation religieuse dans ce discours

- expliquer le sens de ces allusions ou références

- montrer ce qu’elles impliquent aux niveaux politique et géopolitique

Discours du vice-président Mike Pence à la Knesset

Le vice-président Mike Pence a prononcé un discours d’une rare chaleur envers l’État d’Israël. Les mots qu’il a prononcés sont empreints de références bibliques.Jan 22, 2018 / texte adapté par JFG.

« (…) Chers citoyens d’Israël,

Je suis extrêmement ému de me trouver au milieu de cette vibrante démocratie! (applaudissements). J’ai l’immense honneur d’être le premier vice-président américain devant la Knesset à Jérusalem, la capitale de l’État d’Israël (applaudissements). Je suis là comme émissaire qui vous amène les bénédictions d’un leader qui a fait plus que tout autre président auparavant pour rapprocher nos deux peuples : le 45e président des États-Unis, Donald Trump (applaudissements). Grâce à lui, l’alliance entre nos deux pays n’a jamais été aussi solide, et l’amitié aussi profonde. Je suis ici pour transmettre un message simple, venu du cœur du peuple américain : l’Amérique est aux côtés d’Israël (applaudissements)! Nous sommes avec Israël parce que votre cause est la nôtre, vos valeurs sont les nôtres et votre combat est le nôtre. Nous sommes avec Israël parce que nous croyons au vrai et non au faux, et à la victoire du Bien sur le Mal. Nous sommes à vos côtés parce que c’est ce qu’ont toujours fait les États-Unis depuis leurs premiers jours.

Les Américains ont toujours éprouvé de l’affection et de l’admiration pour le Peuple du Livre. Dans l’Histoire des Juifs nous avons toujours vu celle des Etats-Unis. Un récit d’exode, d’un voyage de l’oppression vers la liberté, une histoire qui montre la puissance de la foi et la force de l’espoir. Les pères fondateurs de mon pays se voyaient comme des pionniers, des pèlerins venus construire la nouvelle Terre promise. Les chants et les récits des Juifs étaient leurs hymnes, et ils les ont transmis à leurs enfants, et ce jusqu’à ce jour. Les fondateurs se sont tournés vers la Bible hébraïque pour trouver l’inspiration et la direction à suivre. Le premier président des Etats-Unis, George Washington, a écrit sur les enfants d’Abraham. Le deuxième président, John Adams, a écrit que les Juifs ont contribué à la civilisation plus que toute autre nation. Et c’est ainsi que notre nation a très tôt soutenu le droit des Juifs à revenir au pays de leurs ancêtres (applaudissements)…et de revendiquer cette nouvelle liberté dans cette patrie qui leur est si chère. Les Juifs se sont basés sur une promesse qui leur a été donnée il y a tant d’années, et même lorsqu’ils furent exilés dans des pays lointains, ils savaient que Dieu les ramènerait dans le pays de leurs ancêtres.

Il y a 4.000 ans, un homme (Abraham) abandonnait sa maison en Chaldée pour venir ici, en Israël. Il ne régnait pas sur un empire, il ne portait pas de couronne. Il ne commandait aucune armée, ne faisait pas de miracles et ne prédisait pas l’avenir. Mais Dieu lui a promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. (…)

Sur la terre promise à Abraham, je suis convaincu que tous ceux qui aspirent à la paix et à un avenir meilleur devraient observer ce lieu avec émerveillement pour tout ce qui a été fait. Vous avez transformé un désert en jardin. Israël est comme un arbre aux racines profondes plantées dans la terre de ses ancêtres et dont la cime arrive jusqu’au ciel. Jour après jour, l’État juif et le peuple juif autour du monde sont les témoins de la foi en Dieu. La foi des juifs a réussi à rassembler les débris de leur peuple et à les réunir à nouveau.

Nous allons prier pour la paix de Jérusalem, et pour ceux qui vivent dans ses murs soient en sécurité. Nous prierons pour un meilleur avenir, chacun sous sa vigne, chacun sous son figuier, avec un lien indéfectible à ce lieu et une promesse de liberté.

Du plus profond de mon cœur, je vous dis : ‘Que Dieu bénisse le peuple juif, que Dieu bénisse l’État d’Israël, et tous ceux qui voient dans cet État leur maison, et que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique (longue standing ovation).

Traduction: Shraga Blum

éléments de correction en page 2 de cet article

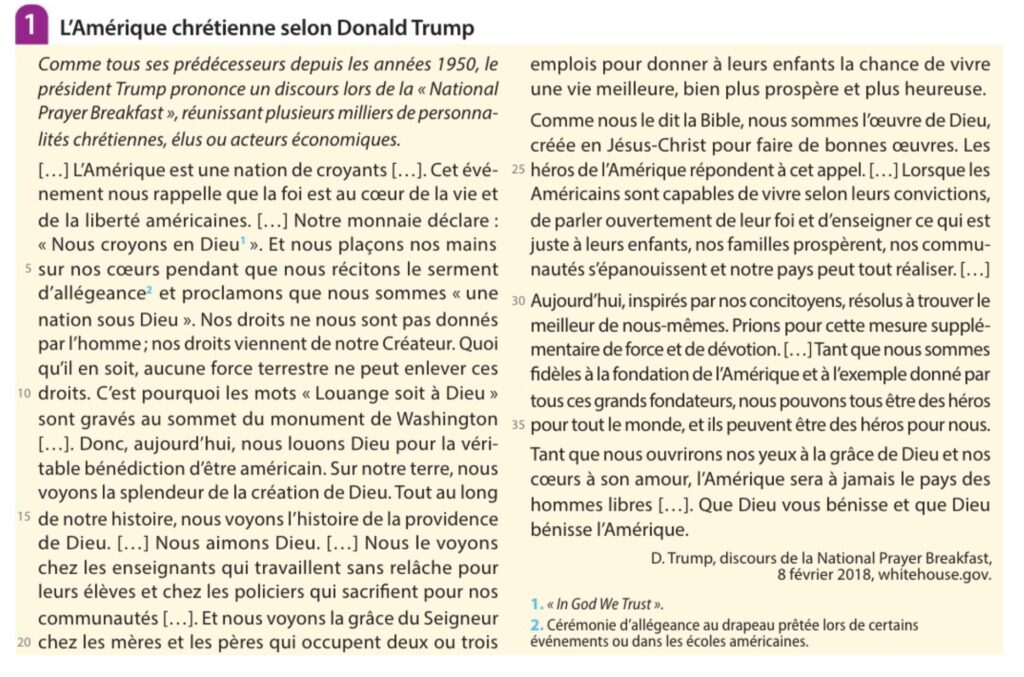

2 visions opposées du rôle de la religion dans la politique aux États-Unis

Consigne :

MLK vs DT ==> confrontez ces 2 visions sous la forme d’un tableau à 2 colonnes

éléments de correction en page 3 de cet article

- MLK : une vision horizontale, transversale et universelle

- DT : une vision verticale, sélective et communautariste

Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus :

4.2.1. La laïcité en Turquie : l’abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal

p. 342-347 et 354-355

Le fondateur de la Turquie moderne

Éléments de compréhension du sujet

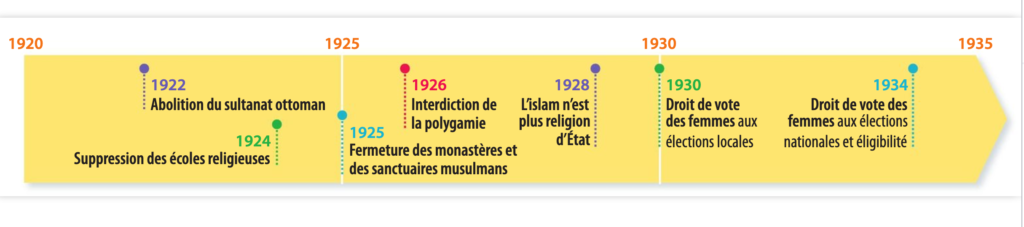

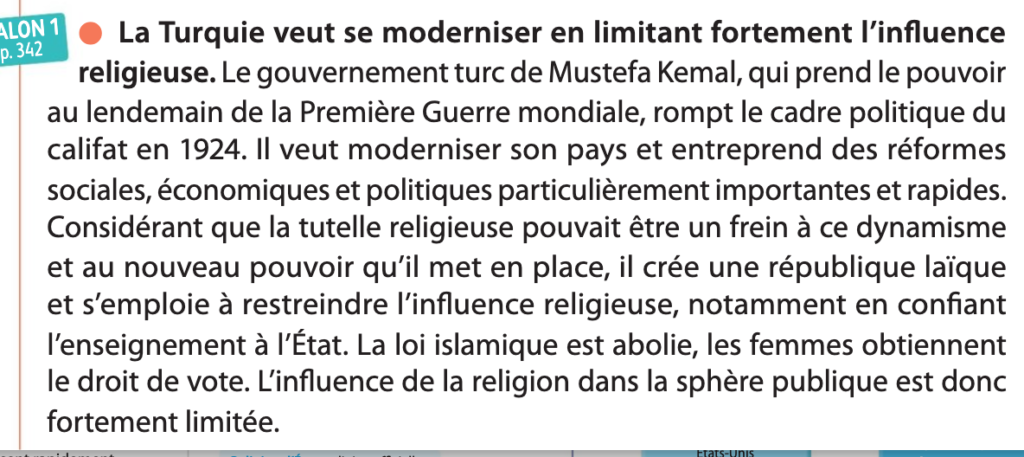

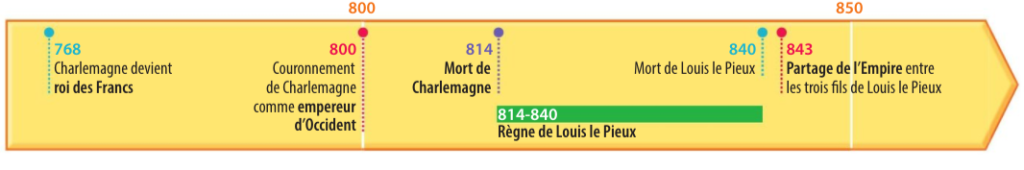

>> extraits des pages « cours » p. 354-355 + une frise chronologique

—

L’abolition du califat

- Expliquez la différence entre sultanat (aboli en 1922) et califat (aboli en 1924) dans l’empire ottoman.

- Quels sont les arguments exposés par Mustafa Kemal pour s’opposer au maintient d’un califat ottoman (doc 4 p. 343) ?

- Comment peut-on définir la nature politique du nouvel État turc selon la Constitution turque de 1924 (doc 5 p. 343) ?

- Quel a été le modèle qui a inspiré M. Kemal ?

—-

La laïcité en Turquie selon Mustafa Kemal

Étude p. 344-345

- Pourquoi, selon Mustapha Kemal, ne peut-il plus y avoir de religion d’État en Turquie (discours prononcé en octobre 1927) ?

- Quel est le rapport entre la laïcité et les droits des femmes ?

- Quel objectif vise Mustapha Kemal en imposant toutes ces réformes ?

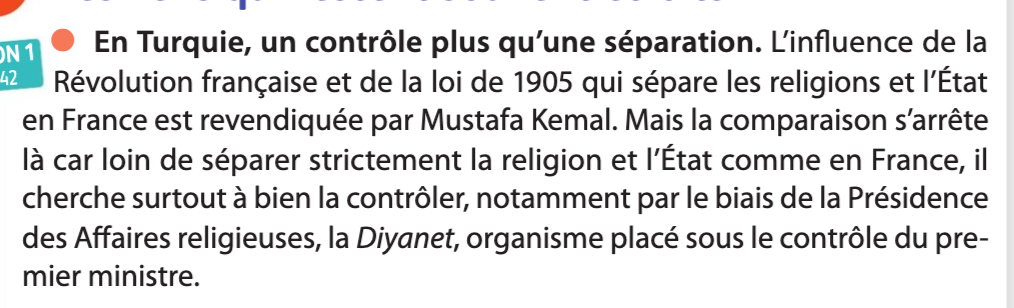

- Quelle est la différence entre la laïcité en France et la laïcité en Turquie ?

Compléments utiles

.

leçon 4.1. Pouvoir et religion : des liens historiques traditionnels

cours p. 338-339

.

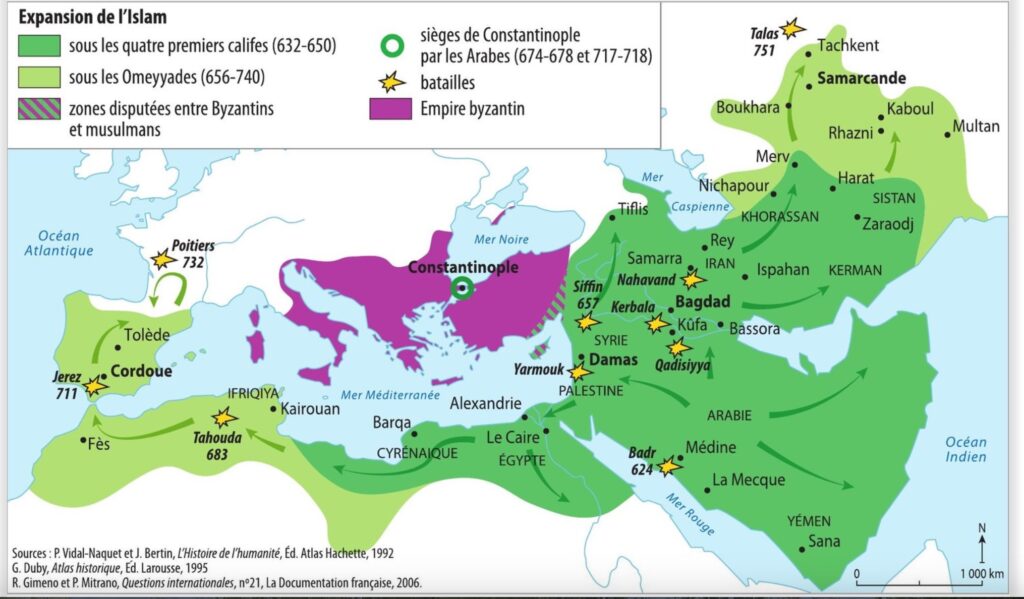

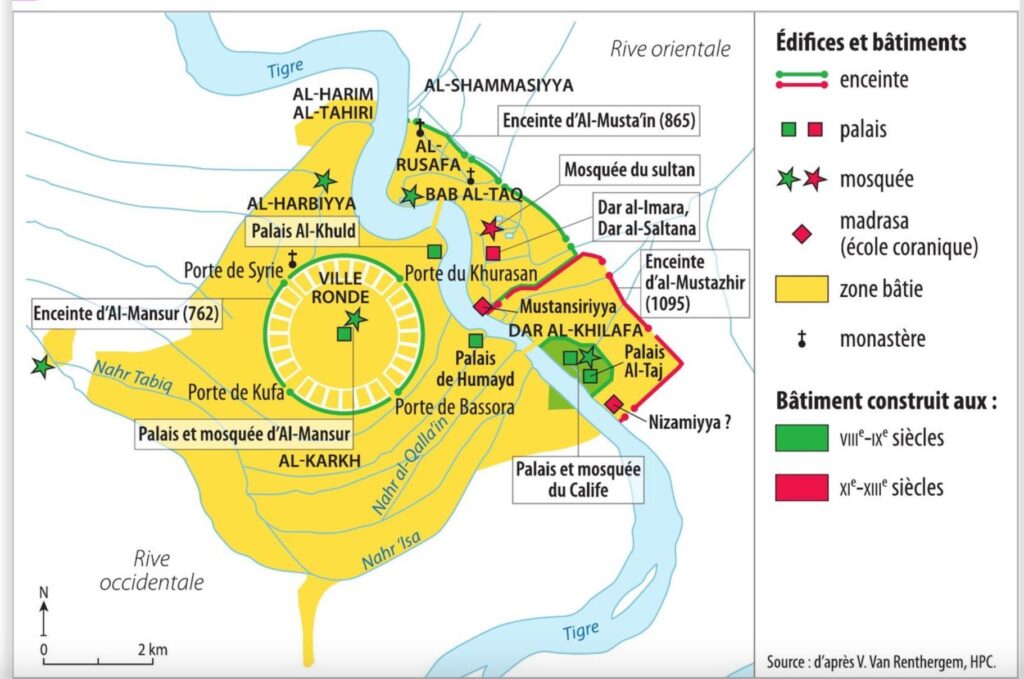

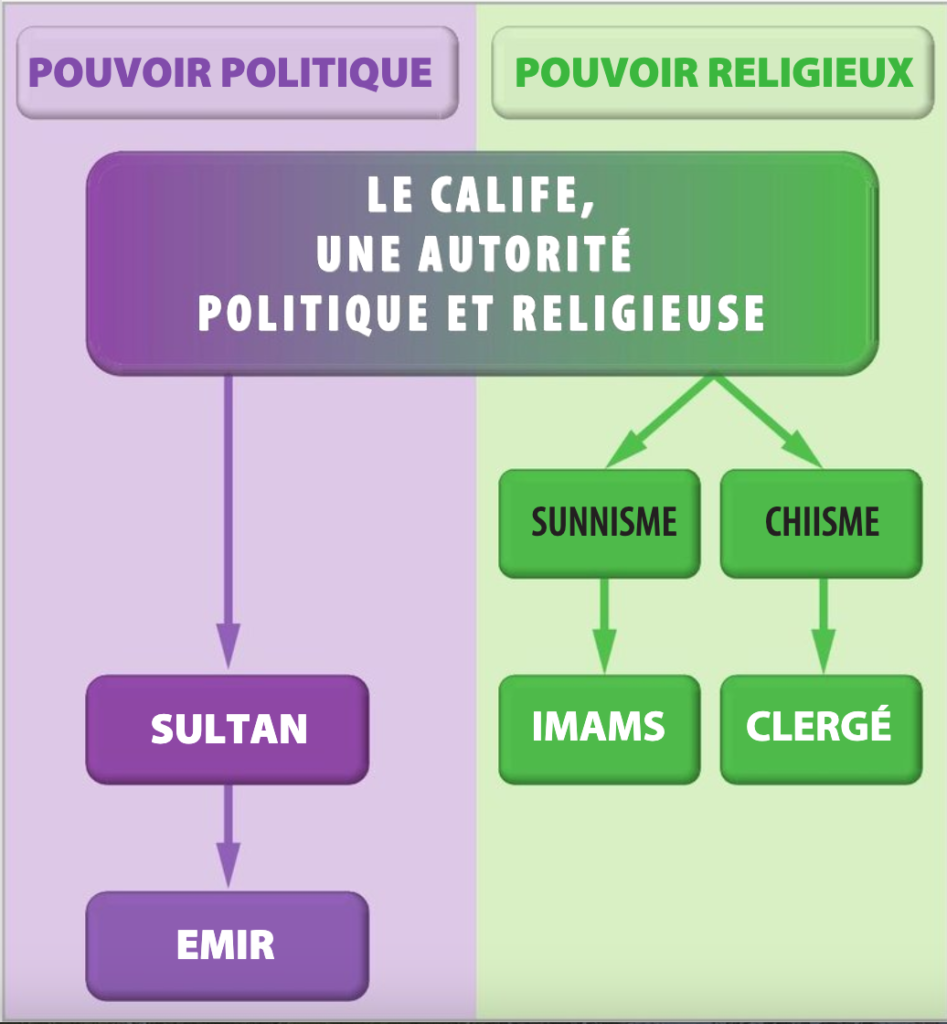

4.1.3. Le calife : une autorité à la fois politique et religieuse

manuel : p. 332-337

Méthodologie : prendre des notes sur une vidéo

Vidéo : Bagdad au temps des califes, il y a 1000 ans.

plan pour aider à la prise de notes :

1/ les origines d’un empire

2/ l’essor rapide d’une nouvelle religion

3/ le rôle central du commerce

4/ une capitale cosmopolite

5/ un pouvoir centralisé et sécurisé.

6/ Bagdad centre du monde (les 4 routes)

Une synthèse sous forme d’organigramme

voir prise de notes en page 2

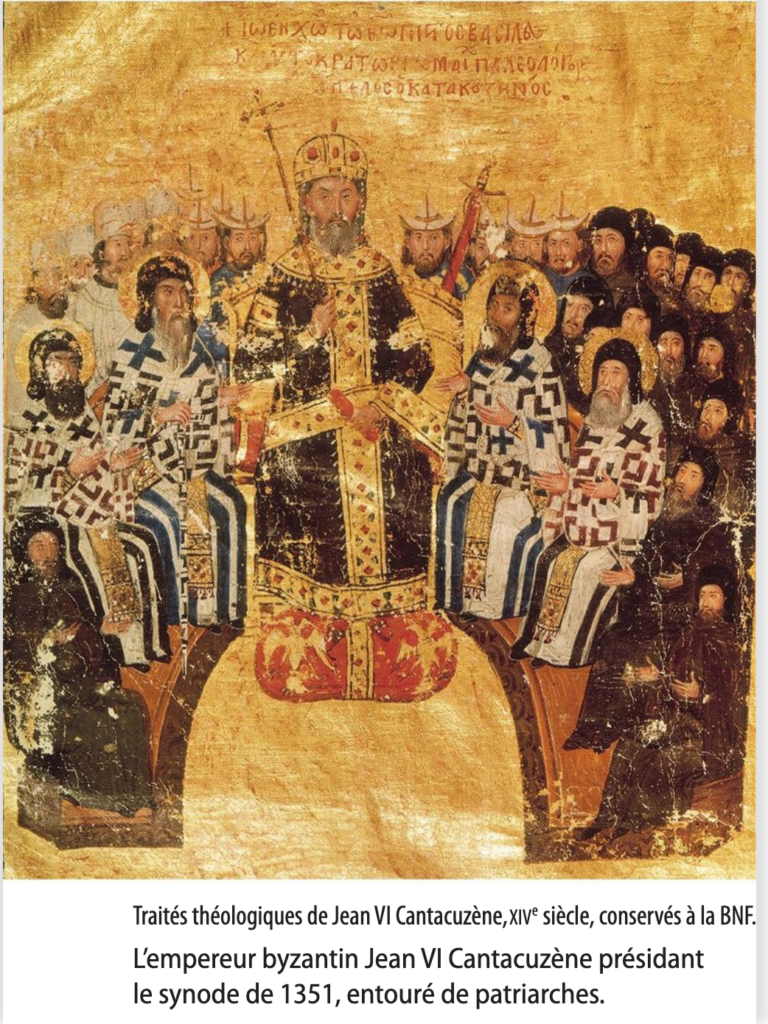

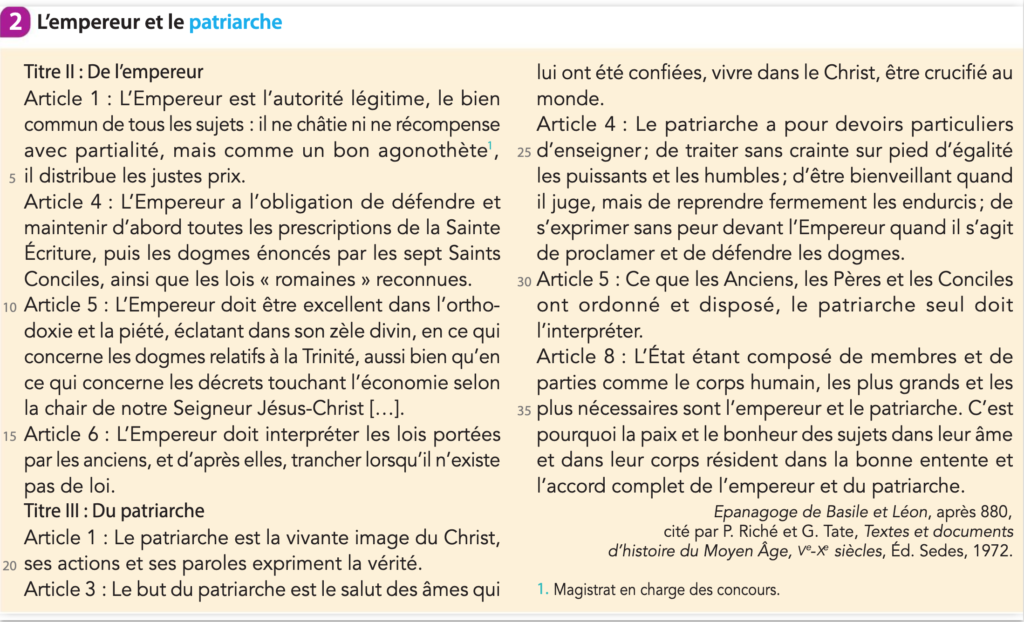

4.1.2. Pouvoir politique et pouvoir religieux : l’empereur byzantin et le patriarche de Constantinople (IXe-Xe s.)

p. 334-337

Problématique :

Comment s’articulaient pouvoir politique et pouvoir religieux (il y a 1000 ans) dans l’empire romain d’Orient (empire byzantin) ? Confusion des pouvoirs, partage des pouvoirs ou hiérarchisation des pouvoirs ?

>> Empire byzantin (330-1453), capitale Constantinople

Document 1 :

Questions :

- Quelle est la mission de l’empereur en ce qui concerne les affaires temporelles (administration) de l’empire ?

- Quel est son rôle en ce qui concerne les affaires religieuses ?

- Quel est le statut du patriarche de Constantinople ?

- Expliquez ce que vous comprenez de la phrase : « le but du patriarche est le salut des âmes qui lui ont été confiées, vivre dans le Christ, être crucifié au monde ».

- Quels sont ses devoirs (article 4 du titre III) ?

- Quel pouvoir lui est exclusivement réservé ?

- Quelle est la condition indiquée pour garantir la paix et le bonheur dans l’empire byzantin ?

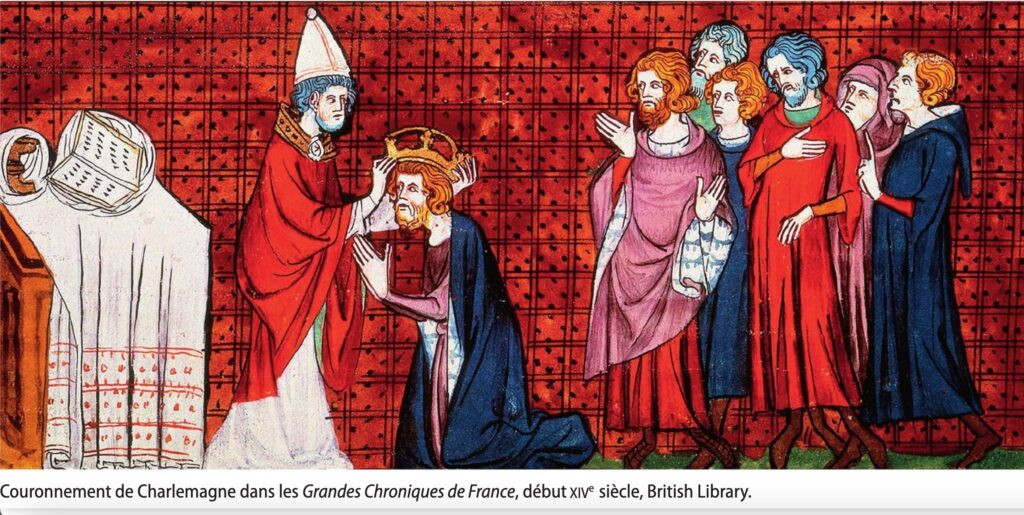

4.1.1. Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement de Charlemagne

Jalon : p. 328-331

Problématique :

Pourquoi le couronnement de Charlemagne par le pape à Rome en 800 est-il considéré

comme un événement clé de l’histoire politique de l’Europe occidentale ?

Éléments pour comprendre la problématique :

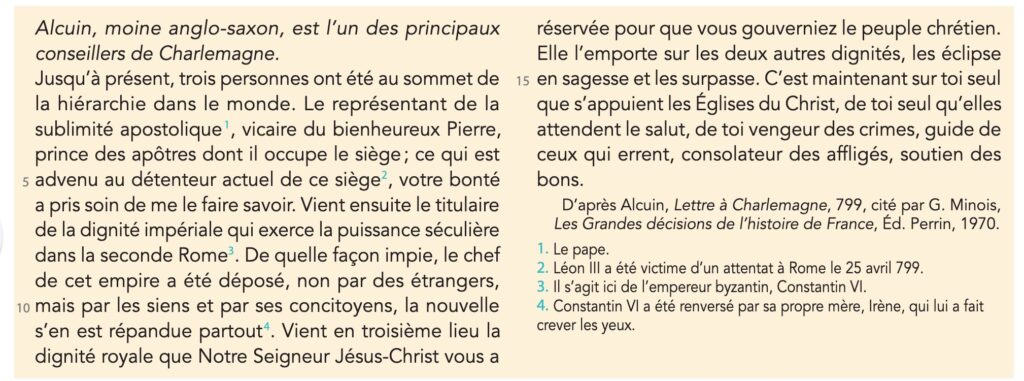

2 figures de pouvoir : le pape (Léon III) et le futur empereur (le roi des Francs Charles Ier)

1 contexte et 1 enjeu : concurrence entre l’Occident et Byzance (Constantinople) pour la direction du monde chrétien

1 événement : le couronnement à Rome le 25 décembre de l’an 800

Le couronnement de Charlemagne : les enjeux géopolitiques

>> D’après cette vidéo, quels sont les enjeux géopolitiques de ce couronnement à Rome en 800 ?

Deux interprétations différentes de l’événement :

document 1 (p. 329)

document 2 (p. 329)

>> Montrez que ces 2 documents envisagent différemment les rapports du pape et de l’empereur.

Si j’ai compris, je peux répondre aux questions qui suivent :

- Pourquoi la situation dans l’empire byzantin rend-elle possible le couronnement d’un empereur à Rome en 800 ?

- Quelles sont les raisons qui rendent le pape Léon III favorable à ce projet ?

- Quels bénéfices le roi des Francs Charles Ier peut-il retirer de ce couronnement impérial ?

- Pourquoi le roi Charles Ier a-t-il été mécontent du déroulement du cérémonial ?

- Quelle a été la réaction des Byzantins (Empire byzantin) à ce couronnement ?

- Comment Alcuin, principal conseiller de Charlemagne, a-t-il souhaité interpréter ce couronnement ?

- Faut-il voir dans ce couronnement plutôt la victoire du temporel (pouvoir politique terrestre des souverains) ou bien celui du spirituel (pouvoir religieux du pape et de l’Église) ?

- Quelle précaution prit Napoléon Ier lors de son couronnement à Notre-Dame-de-Paris en 1804 pour lever toute ambiguïté à ce sujet (spirituel vs temporel) ?

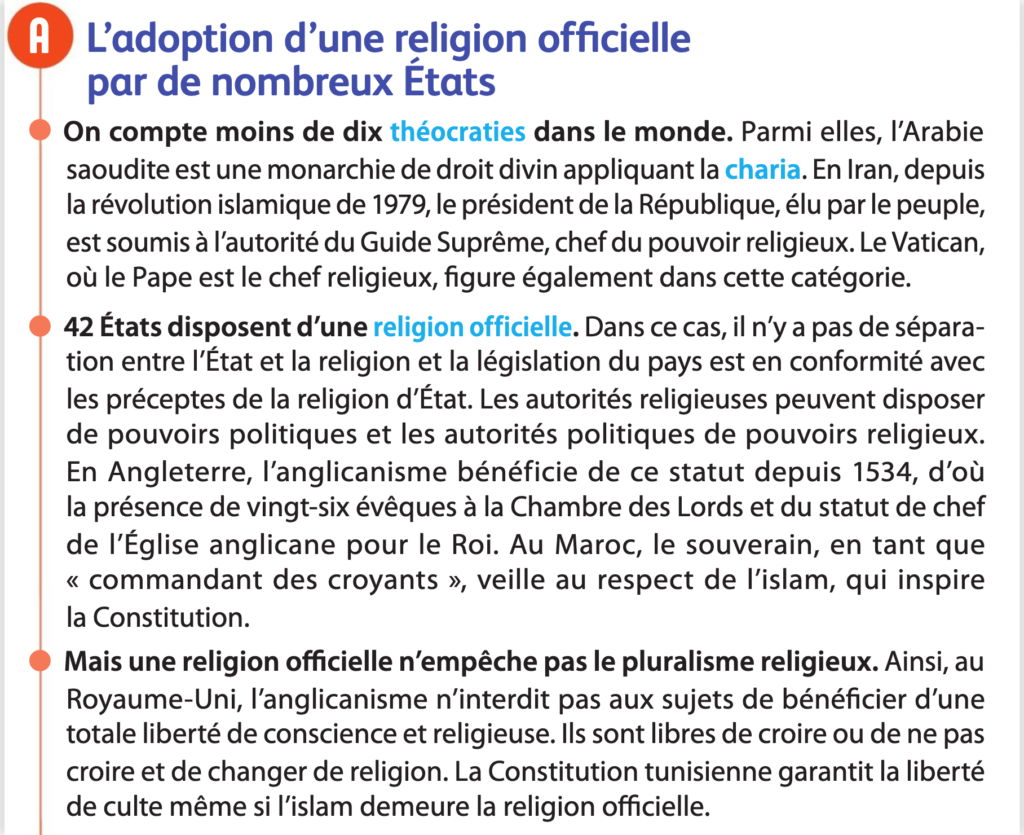

leçon 4.0. États et religions aujourd’hui

manuel p. 324-325

Complotisme : le document choc !

NB : une note bonus de 10/10 à celle ou celui qui sera la(le) premi(è)r(e) à établir la liste complète des complots représentés sur cette image.

à consulter également : une production des élèves de 2GA du Lycée Madeleine Vionnet (Bondy) en 2015.

et 4 vidéos par Agence France-Presse : « Anatomie des fausses nouvelles »

https://www.sciencepresse.qc.ca/anatomie-fausses-nouvelles-politique

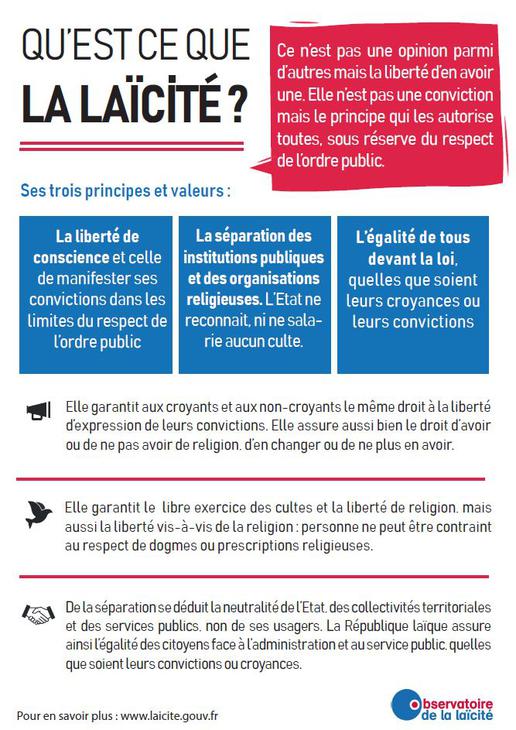

4.0.3. La laïcité en France

Actualité : les mots du Premier Ministre

» La laïcité est « plus que jamais menacée » à l’école, selon Gabriel Attal (13 mars 2024)

à consulter cet autre article du blog : « laïcité »

La France est une république laïque, mais qu’est-ce que la laïcité ?

>> Séparation complète des religions et de l’État.

>> Neutralité de l’État vis-à-vis des religions : aucune n’est officielle, toutes sont autorisées, et protégées dans leur exercice.

Pour mieux comprendre, 2 liens à consulter :

https://www.gouvernement.fr/organisation/laicitegouvfr/qu-est-ce-que-la-laicite

Aux origines de la laïcité : les explications du philosophe (Lumni)

La laïcité dans le débat politique : les sens multiples du mot laïcité.

La laïcité, les caricatures et le blasphème…

Un sujet complexe et parfois dangereux à aborder en classe. On va quand même essayer avec une vidéo proposée par Lumni (une plateforme éducative numérique de l’audiovisuel public français permettant aux élèves de la maternelle à la terminale de consolider les notions des programmes scolaires)

La laïcité : un sujet qui divise même les partisans de la laïcité…

gauches irréconciliables« . Avec Élisabeth Badinter, Manuel Valls, Philippe Val, Jean-Luc Mélenchon, Jean Glavany, Stéphane Pocrain, Mimouna Hadjam, Edwy Plenel, Jean-Louis Bianco, Marie-George Buffet et Caroline Fourest.

La laïcité, c’est aussi un engagement

La laïcité : le temps du débat

Pour débattre, il faut avoir une opinion et des arguments pour la défendre.

Il faut aussi savoir entendre et écouter les arguments de celles et ceux qui défendent une opinion différente.