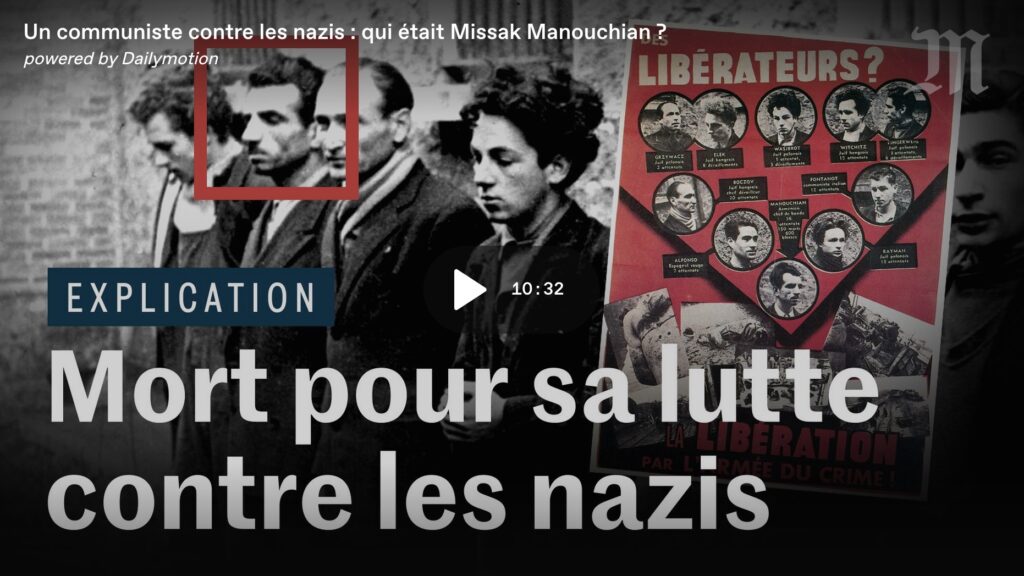

Actualité : Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon

—

Dernière Lettre de Missak Manouchian. Le 21 février 1944.

Lettre écrite à sa femme Mélinée le 21 février 1944 à la prison de Fresnes, quelques heures avant qu’il soit fusillé au fort du Mont Valérien.

« Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,

Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.

Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.

Je m’étais engagé dans l’Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme châtiment et comme récompense.

Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous…

J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je les lègue à toi à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la libération.

Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai fait de mal à personne et si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine.

Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t’embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu.

Ton ami, ton camarade, ton mari.

Manouchian Michel.

P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène. M. M. »

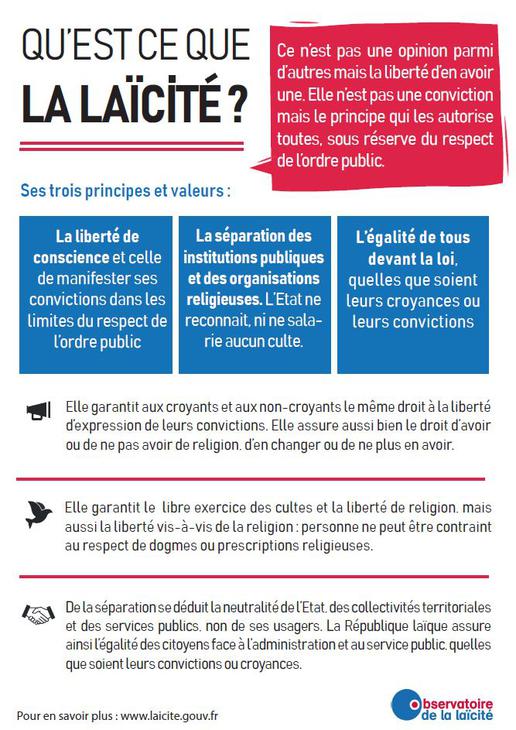

4.0.1. Quelles relations entre États et religions dans le monde aujourd’hui ?

>> manuel : pp. 318-321

Problématique :

Quelle est la nature des relations entre les religions (le pouvoir religieux) et les États (le pouvoir politique) de nos jours ?

Religion :

le terme « religion » peut être défini comme un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l’homme avec le sacré ; une reconnaissance par l’être humain d’un principe ou être supérieur. (d’après Wikipédia)

État :

Unité souveraine formée par des populations vivant sur un territoire défini et reconnu comme une organisation juridique et politique par la communauté internationale.

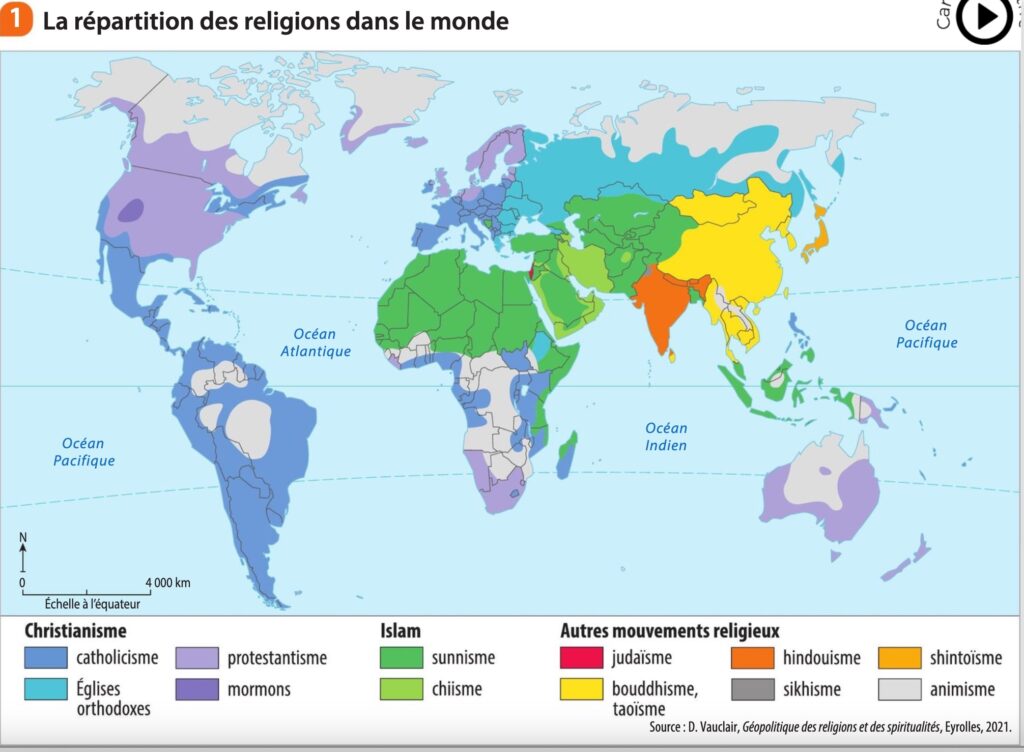

4.0.1.1. Comment se répartissent les différentes religions dans le monde ?

Exercice carto :

>> réaliser un schéma cartographique à partir de la carte 1 : la répartition des religions dans le monde

.

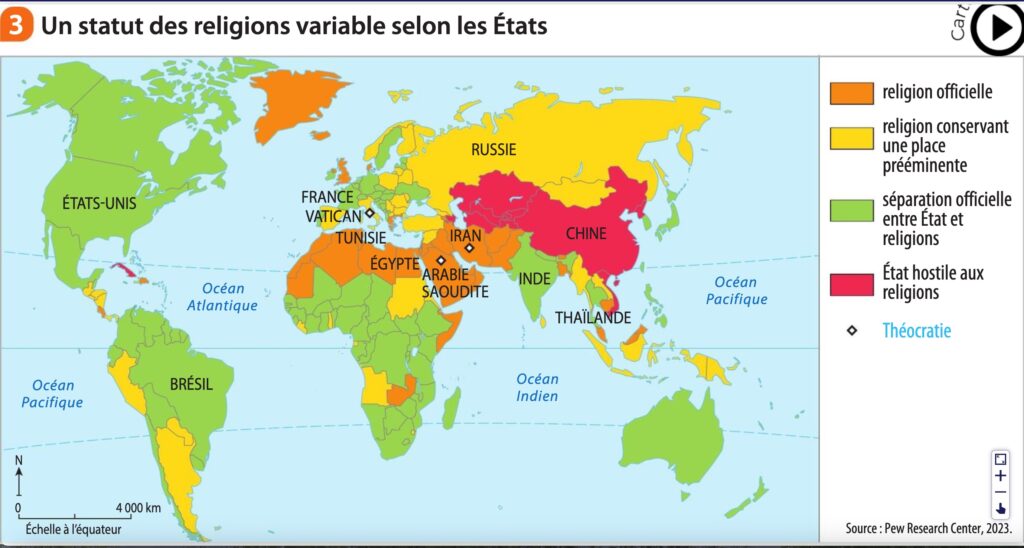

4.0.1.2. Comment les États définissent-ils leur rapport à la religion ?

–.

4.0.1.3. Peut-on parler d’un retour du religieux et d’un retour des guerres de religion ?

Questions :

- Les conflits religieux sont-ils une nouveauté ? Sur quels exemples appuyer votre réponse ?

- Qu’est-ce qu’une « religion séculière » ?

- Quel a été le siècle des religions séculières ?

- Quelles ont été ces religions séculières ?

- Pourquoi Jean-François Colosimo parle-t-il d’utopies à propos de ces religions séculières ?

- Comment expliquer que le religieux semble les remplacer en ce début de XXIe siècle ?

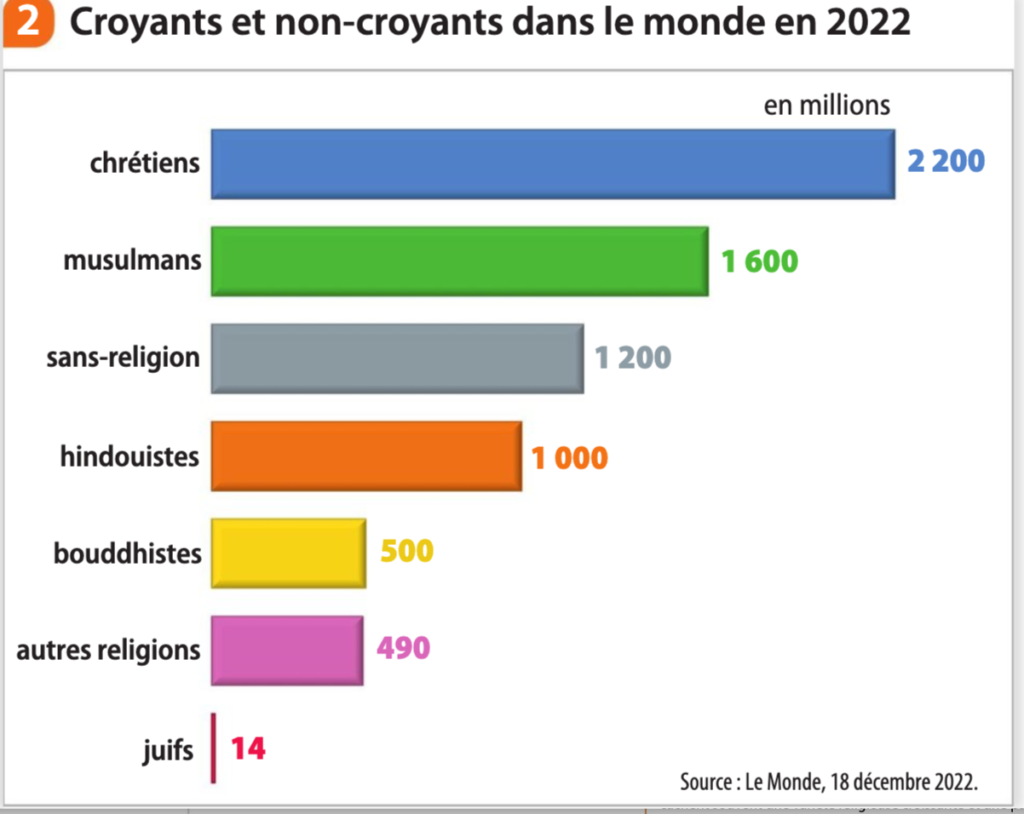

- Quelle est la religion actuellement dominante dans le monde ?

- Quelle est sa principale concurrente ?

- À quand peut-on faire remonter la rivalité entre ces 2 monothéismes ?

- Quels sont les cycles de cette rivalité identifiés par Jean-François Colosimo ?

- Pourquoi ne pense-t-il pas vraisemblable un affrontement entre chrétiens et musulmans aujourd’hui ?

- Comment caractérise-t-il le sunnisme ?

- En quoi, selon lui, le chiisme s’en distingue-t-il ?

- La rivalité entre l’Arabie et l’Iran est-elle liée à cette différence entre sunnisme et chiisme ?

- Comment décrire la poussée de l’islam en Asie ?

- Comment réagissent les grandes religions asiatiques (bouddhisme et hindouisme) à cette irruption de l’islam en Asie du Sud et du Sud-Est ?

4.0.1.4. Qui instrumentalise qui ? (politique / religion)

Le sens de la question :

Doit-on considérer que la religion instrumentalise la politique pour atteindre ses objectifs ou bien qu’au contraire ce sont des forces politiques qui instrumentalisent aujourd’hui la religion pour atteindre leurs objectifs ?

Un exemple : le sionisme religieux (l’extrême-droite ultra-orthodoxe juive en Israël)

Le 20 février 2024, B. Netanyahou, le 1er ministre israélien, a menacé d’interdire aux musulmans l’accès à l’esplanade des mosquées (Jérusalem) durant le mois du Ramadan. Cette menace montre l’actualité de ce documentaire qui date de 2015.

Un autre exemple : un islamisme ou des islamismes ?

Si l’islamisme, ce n’est pas l’islam, qu’est-ce que c’est ?

D’ailleurs y a-t-il un islamisme ou des islamismes ?

Et peut-on démêler politique et religion dans ces projets politico-religieux qui se définissent parfois comme « théocratiques » ?

Pas si simple…

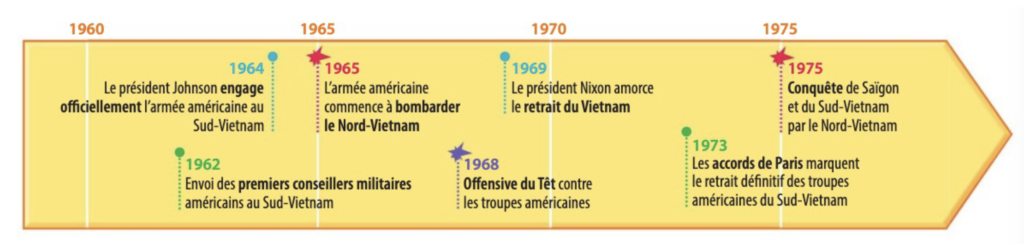

3.2.3. Information et/ou propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du Vietnam (1964-1973/75)

>> Jalon p. 284-285

La guerre du Vietnam est le 1er grand conflit médiatisé de l’histoire : grande variété des médias utilisés >>> télévision, radio, presse papier, photographie, affiches, musique.

mais la frontière entre information pure, information militante ou propagande est parfois difficile à déterminer…

——————————————

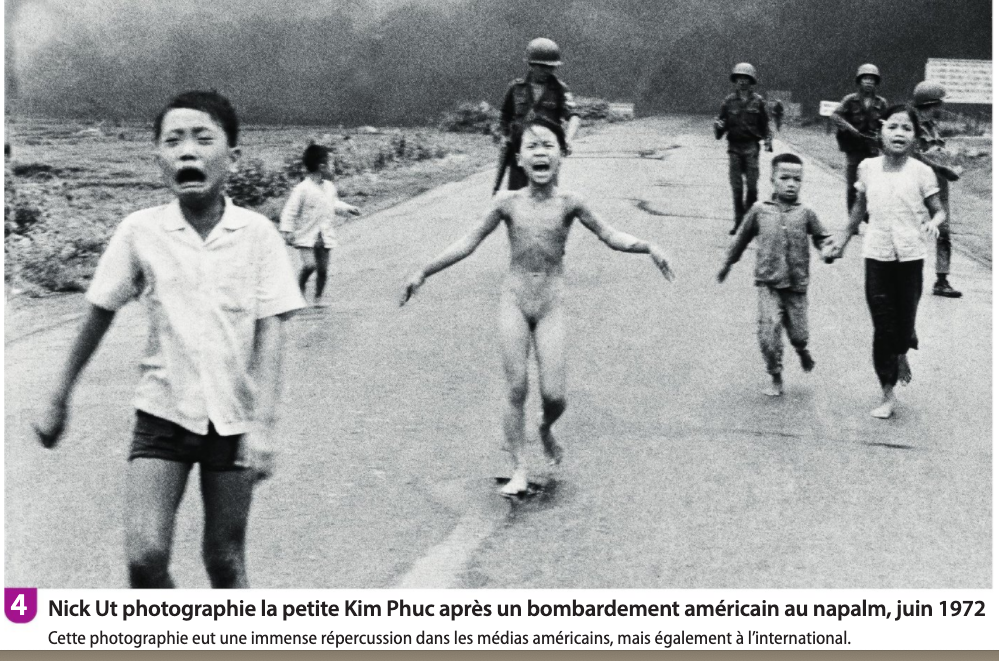

Étude d’un document :

Un moyen simple pour en savoir plus sur cette photographie : Google image

Vous effectuez une capture d’écran de la photographie et vous la déposez dans la fenêtre de Google images : il ne vous reste plus qu’à explorer les pages où cette photographie figure pour en apprendre plus sur son origine et sur sa postérité jusqu’à aujourd’hui.

Vous pouvez ensuite faire la synthèse de vos recherches en complétant le tableau ci-dessous :

Tableau analytique de la photographie

| le contexte historique et géographique |

| le photographe et les circonstances de la prise de vue |

| le contenu de l’image (cadrage, personnages, 1er plan, arrière-plan…) |

| sa réception dans le monde (à l’époque) |

| sa postérité (l’histoire de la photo après la guerre du Vietnam) |

| comment classer un tel document ? |

>> L’icône du photo-journalisme décryptée par Le Monde :

L’image de Nick Ut, un photo-reporter sud-vietnamien, fait le tour du monde et marque profondément la mémoire des Américains. Au point que beaucoup finissent par attribuer à « Napalm Girl » une influence décisive : elle aurait mis fin à la guerre du Vietnam.

Qu’en est-il vraiment ?

https://www.youtube.com/watch?v=T8SeyzHe1jk

Un autre exemple célèbre :

6 juin 1944 : derrière les photos mythiques du D-Day (Robert Capa a-t-il menti ?)

Derrière l’objectif : Robert Capa, le plus célèbre photo-reporter de son temps. Sous les rafales de mitrailleuse, en pleine 2nde guerre mondiale, Capa déclenche son appareil photo. Combien de fois ? Plus d’une centaine, selon le photo-reporter et ses responsables de Life, le magazine qui l’a envoyé sur place.

Mais aujourd’hui, seuls onze clichés sont parvenus jusqu’à nous. S’il en reste si peu, c’est parce qu’un jeune laborantin de Londres aurait raté une étape du développement des pellicules, les faisant presque toutes brûler. Une trop belle histoire ?

Un journaliste américain du New York Times a enquêté pendant plusieurs années et remet en cause la version officielle…

3.2.2. L’information entre le marché et l’État : histoire de l’Agence Havas et de l’AFP

Information : entre secteur privé (le marché) et secteur public (l’État).

Jalon p. 280-281

1835, le Normand Charles-Louis Havas invente une activité nouvelle : rassembler des informations en provenance du plus grand nombre possible de pays, les traduire et les vendre. C’est ainsi que naît à Paris, dans le quartier de la Bourse, la première agence d’information, l’Agence Havas, qui deviendra, après la Seconde Guerre mondiale, l’Agence France-Presse, qui célèbre en 2024 ses 80 ans.

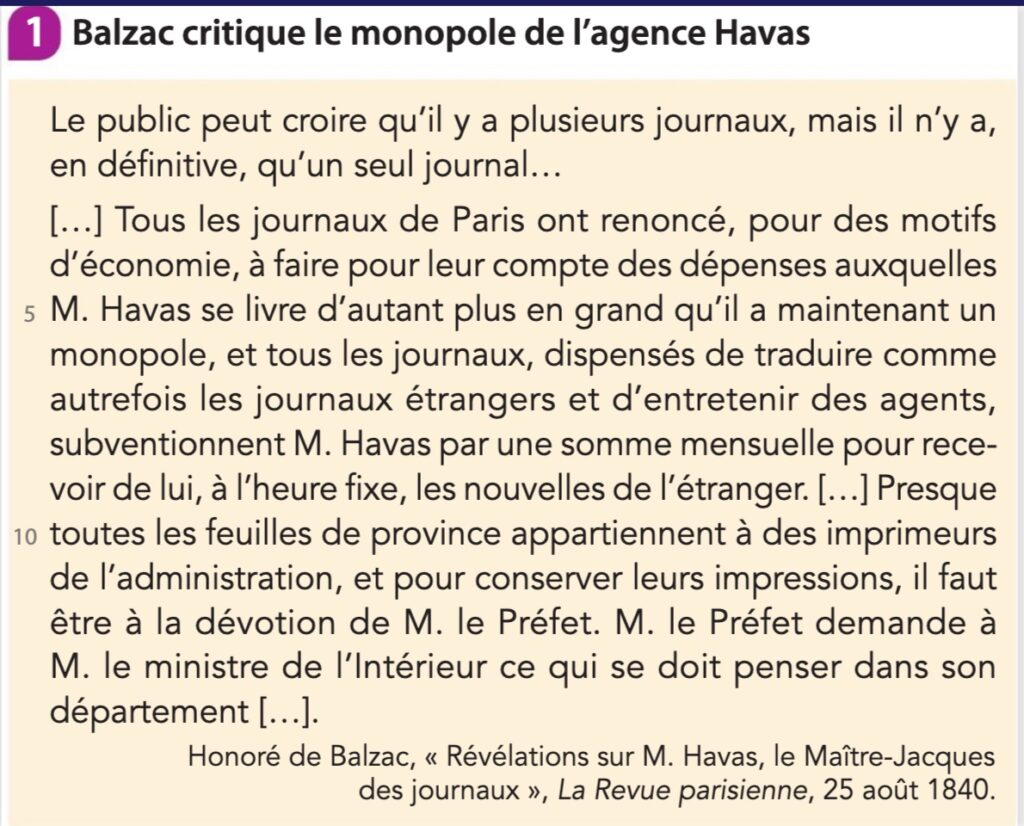

1/ Une situation de monopole ?

- Que signifie l’expression « Maître-Jacques de journaux » ?

- Que signifie concrètement ce « monopole de l’agence Havas » ?

- Comment s’explique le succès économique de l’agence Havas ?

- En quoi, selon Balzac, est-ce un problème pour le journalisme et l’information ?

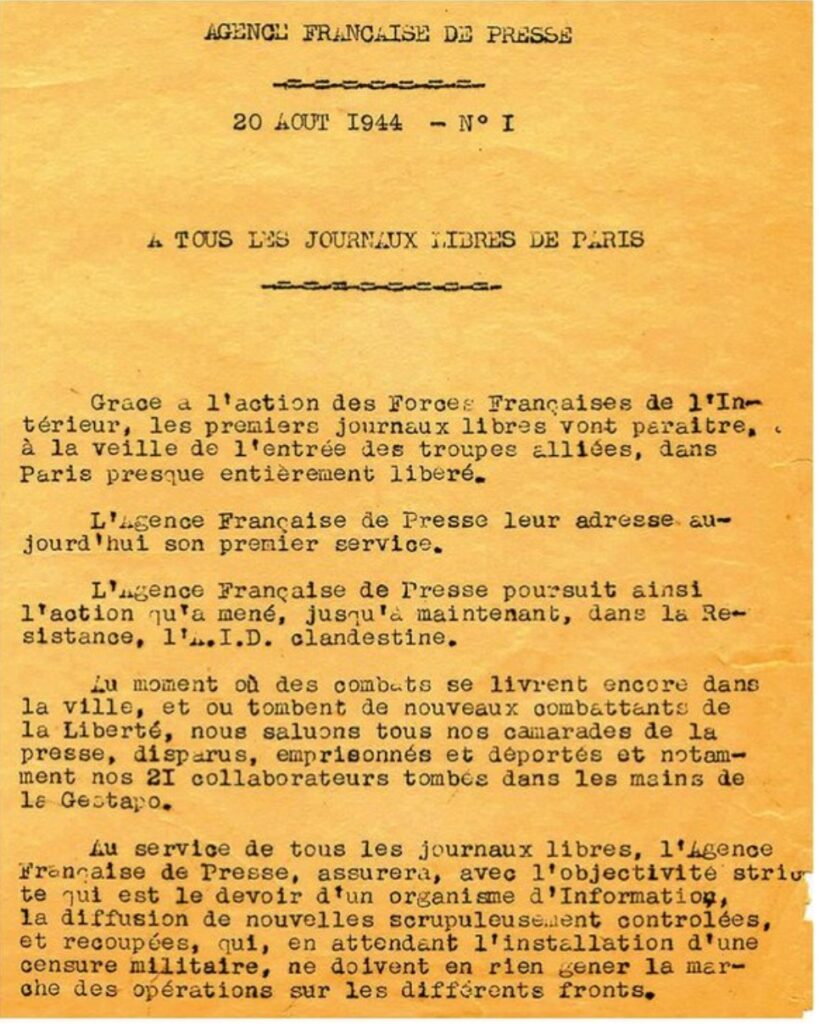

2/ L’AFP : un enjeu de pouvoir depuis 1944.

AFP – 20 août 1944 – Libération de Paris – Communiqué n°1 –

- Qu’est-ce que le « statut de 1957 » ?

- Expliquez la phrase : « notre activité comporte une part de prudence ».

- Pourquoi, durant le quinquennat de M. Nicolas Sarkozy,

les chiffres du chômage étaient-ils un sujet de tension

entre la rédaction en chef et le service social ?