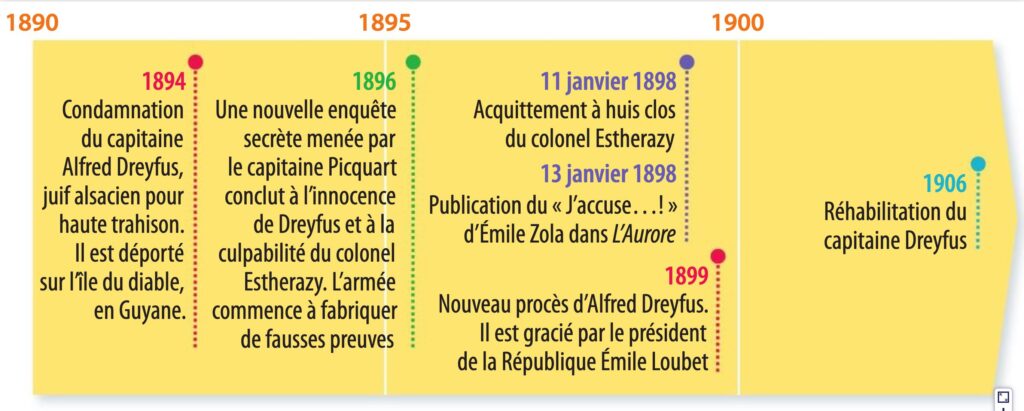

3.2.1. L’information dépendante de l’opinion : l’affaire Dreyfus et la presse

manuel p. 276-279

Problématique :

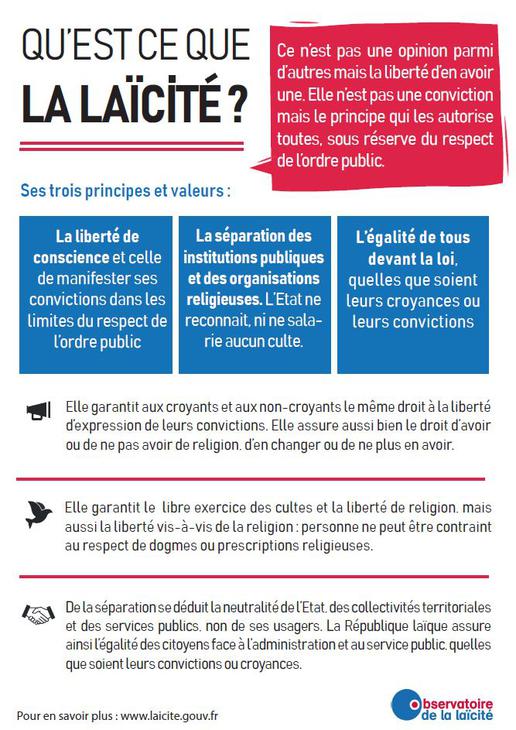

En France, depuis 1881, la loi sur la liberté de la presse garantit la liberté d’expression et la liberté d’opinion.

Dans ce contexte, comment, lors d’une affaire qui a un retentissement mondial, la polarisation de l’opinion (pour ou contre, sans autre choix possible) modifie-t-elle le fonctionnement de la presse et son rapport à l’information

NB : on n’étudie pas l’affaire Dreyfus en elle-même

à consulter pour les aspects juridiques du Jalon :

Le racisme, l’antisémitisme et la liberté d’opinion et d’expression

1/ Un contexte politique tendu à la fin du XIXe s. et au début du XXe s.

La IIIe République s’est installée difficilement (1871-1879) après l’effondrement du Second Empire. Elle compte encore des adversaires déterminés vers 1890 : les monarchistes, les bonapartistes, les catholiques anti-républicains, les nationalistes… sur un fond d’antisémitisme très violent.

À voir également (2002) les explications de l’historien Michel Winocq à propos des racines antisémites de l’extrême-droite en France :

Consigne :

Après avoir visionné ces vidéos, expliquez pourquoi ce qui est au départ une très banale affaire d’espionnage sans caractère de gravité particulier se transforme en l’Affaire : un événement qui a déchiré la France et eu des conséquences mondiales.

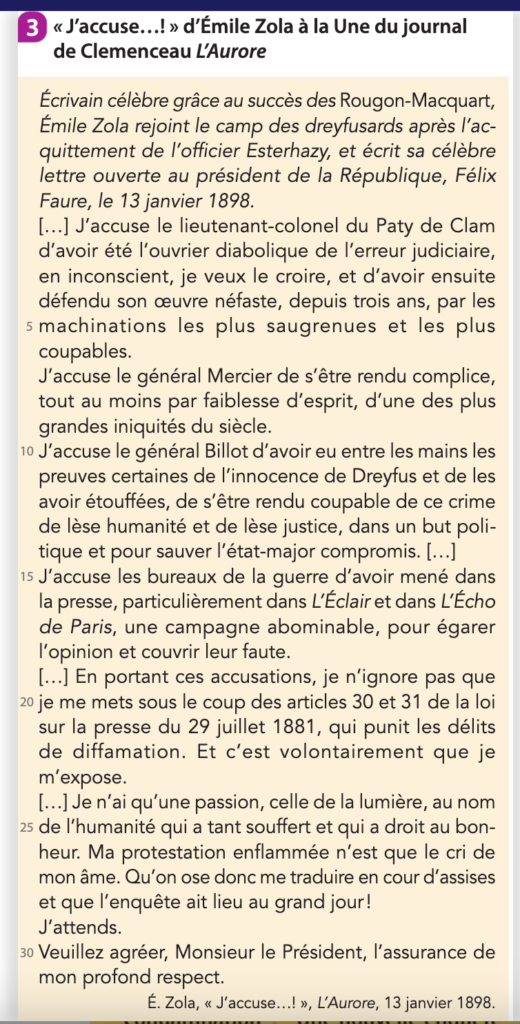

2/ « J’accuse…! » : un écrivain s’engage pour alerter « l’opinion publique » sur une injustice

.

Questions :

- Quel événement pousse Zola à écrire cette lettre ?

- Quels sont les différents aspects de cette mise en accusation de l’armée française ?

- En quoi la presse est-elle un acteur dans cette « affaire Dreyfus »?

- Que risque Zola en publiant ce texte ?

- Comment ce texte fut-il reçu par l’opinion publique ?

- Dans quelle mesure l’enjeu ne se limite-t-il pas à la seule question de l’information ?

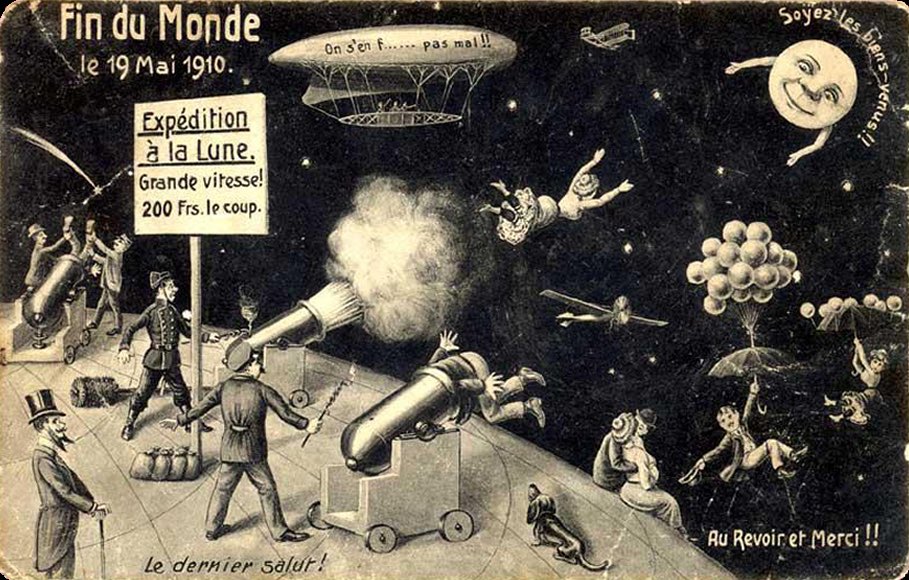

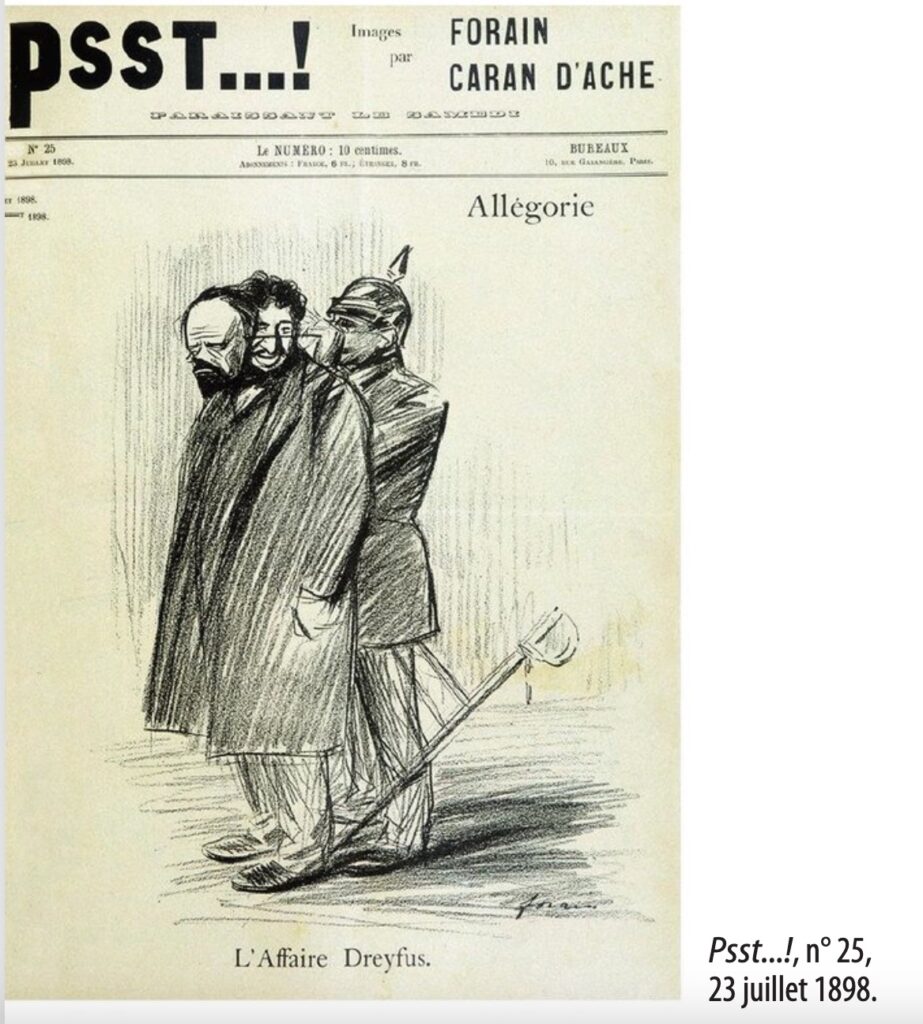

3/ De l’information à la propagande antisémite :

document : caricature de Forain dans Psst…! (1898)

Questions :

- Pourquoi peut-on dire que cette « une » ne relève pas de l’information mais de la propagande ?

- Que dit exactement la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (évoquée dans l’article de Zola) à propos de l’antisémitisme ?

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5818350m/f17.item - Pourquoi le mot « allégorie » figure-t-il sur cette caricature (en haut à droite) ?

- Pourquoi l’image est-elle souvent utilisée comme média privilégié dans les campagnes de propagande ?

- Quels liens peut-on établir entre la caricature de Forain (1898) et l’affiche de propagande du régime de Vichy (1941) ?

===>

Autre contexte historique mais mêmes méthodes de propagande :

Consigne :

Décrivez précisément les contenus, comprenez-les (ex : « général micro », « fourrier »)

et dégagez de cette observation les éléments de méthode à mettre en œuvre pour une propagande réussie..

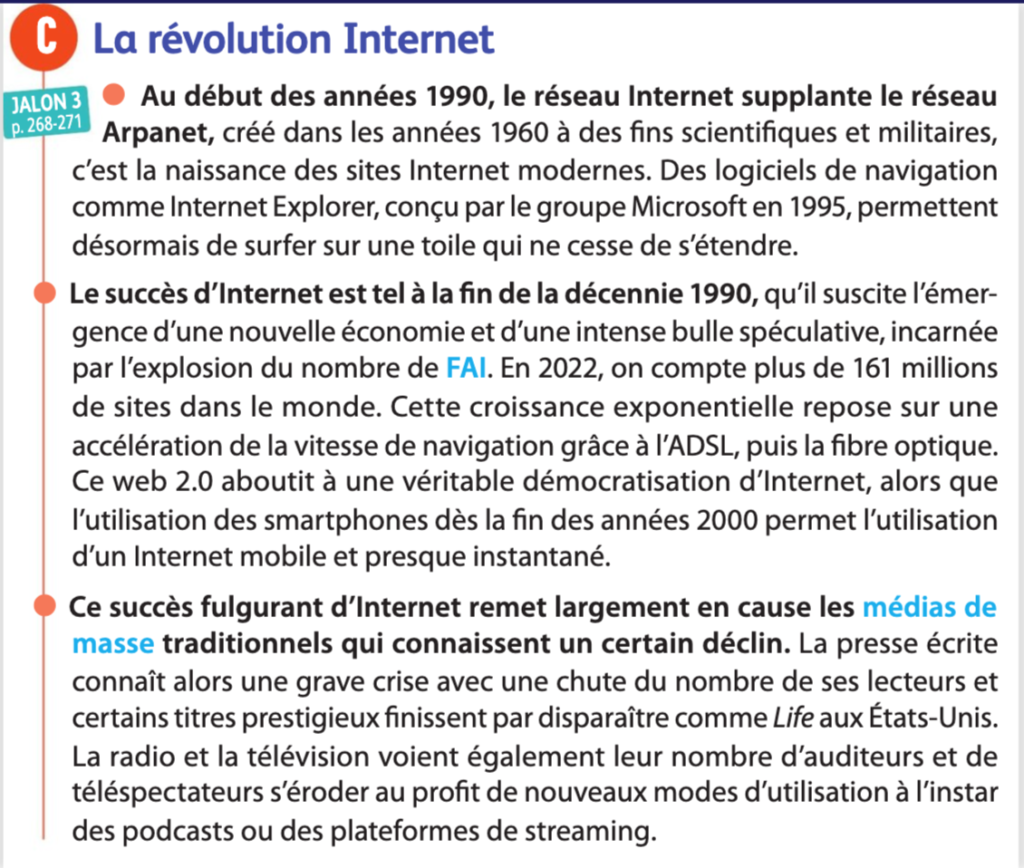

3.1.3. L’information mondialisée et individualisée : naissance et extension du réseau internet

p. 268-269

Une révolution pour l’humanité

En 2023, le monde comptait 5,2 milliards d’internautes, soit 2 humains sur 3 (65%) :

c’est la transformation de l’humanité la plus importante depuis l’invention de l’agriculture et la sédentarisation des hommes il y a 10 000 ans.

Internet et Web : quelle est la différence ?

Internet précède le Web

Internet est un réseau d’ordinateurs : est-ce la même chose que le World Wide Web ?

La réponse est non.

Internet est l’infrastructure : il s’agit d’un ensemble étendu d’ordinateurs en réseau et connectés avec le protocole TCP/IP dans le monde entier.

Le World Wide Web (www) l’interface graphique d’Internet. Ce que vous voyez sur l’écran de votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web est le résultat d’une interaction (une « conversation » électronique) entre votre navigateur Internet (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, etc.) et un ordinateur serveur Web. C’est Internet qui donne vie au Web, et non l’inverse.

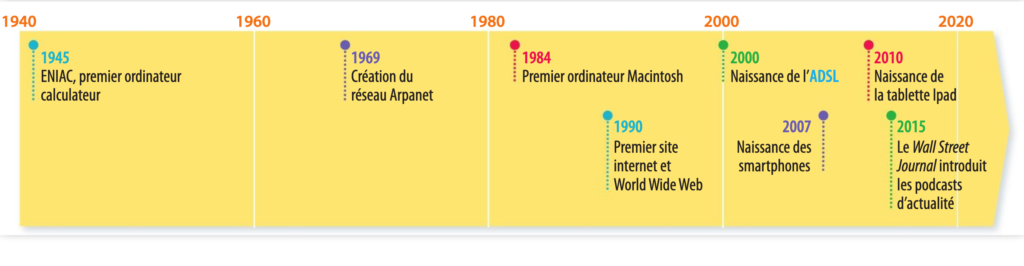

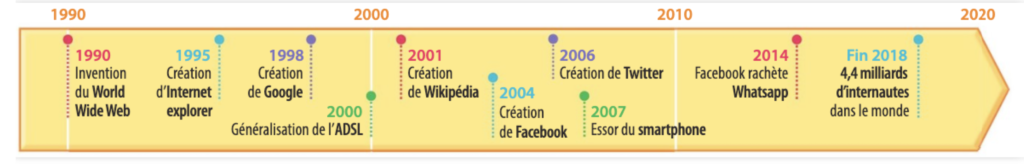

Une brève histoire de l’Internet et du Web

Vocabulaire à définir :

DARPA, ARPANET, courriel ou e-mail, protocole TCP/IP, WORLD WIDE WEB (WWW), HTML, protocole HTTP, adresse URL, navigateur, moteur de recherche, site internet.

Les « inventeurs » du Net : rédigez pour chacun une biographie de quelques lignes.

Joseph Licklider

Ray Tomlinson

Jon Postel

Tim Berners-Lee

À quoi sert Internet aujourd’hui ?

- Naviguer sur la toile : le Web (2 milliards de sites)

- Messagerie électronique (e-mail)

- Partage de fichiers par FTP (File Transfer Protocol) / peer to peer

- Consultations d’audios (podcasts) et de vidéos (streaming)

- Téléconférence (>> télétravail, téléformation)

- Réseaux sociaux

>> Parmi les 6 usages indiqués, quels sont les 2 usages les plus courants pour vous ?

Et le Web 3.0 : c’est quoi ?

- D’abord le Web 1.0 : définissez.

- Puis le Web 2.0 : définissez

- Que reproche-t-on au Web 2.0 ?

- Que souhaite corriger le Web 3.0 ?

- En introduisant quelle modification dans l’architecture et le fonctionnement d’Internet ?

- Qu’est-ce qu’on peut y gagner ?

- Quel risque peut-on voir dans ce futur Web 3.0 ?

En conclusion, le résumé en 2 pages d’un article de 7 pages sur Internet en 2050 :

.

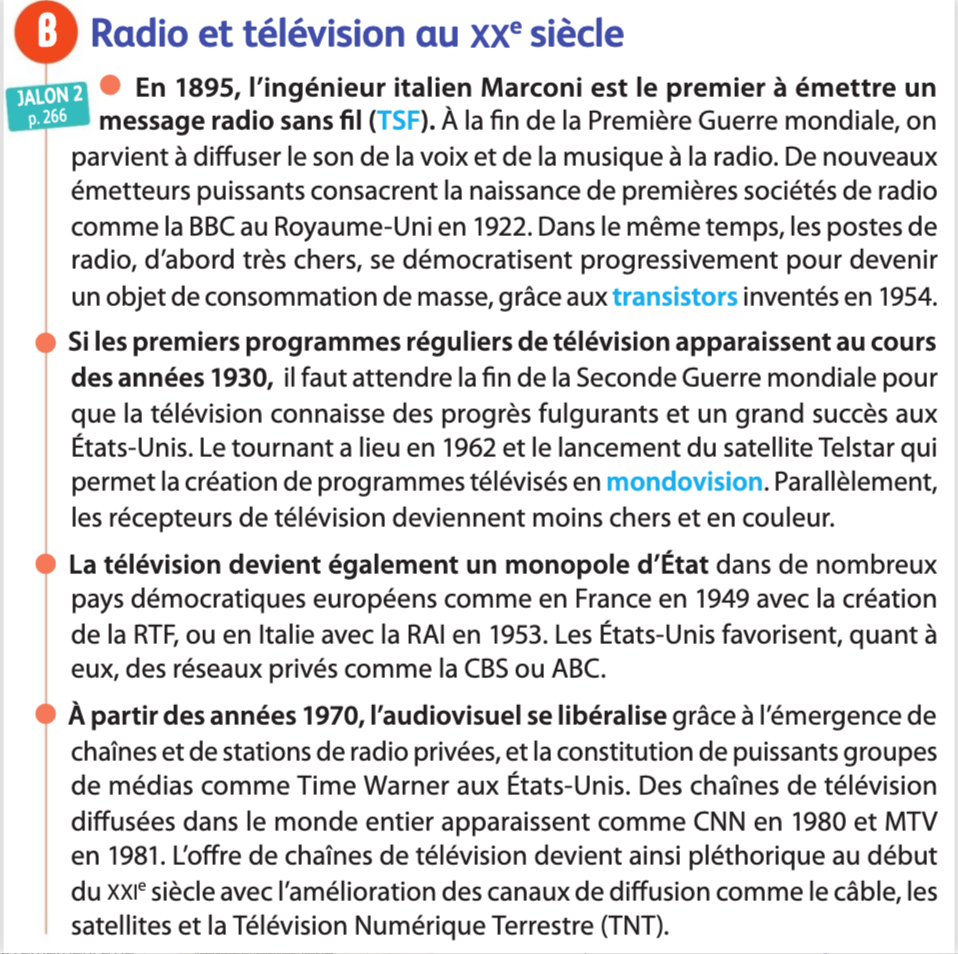

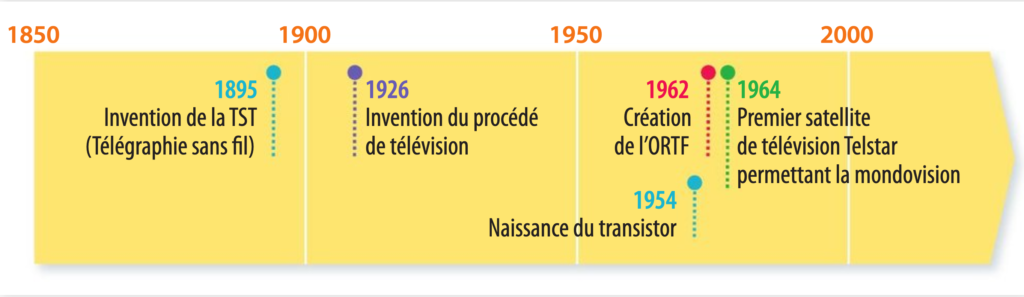

3.1.2. L’information par le son et l’image : radio et télévision au XXe siècle

Jalon p. 266-267

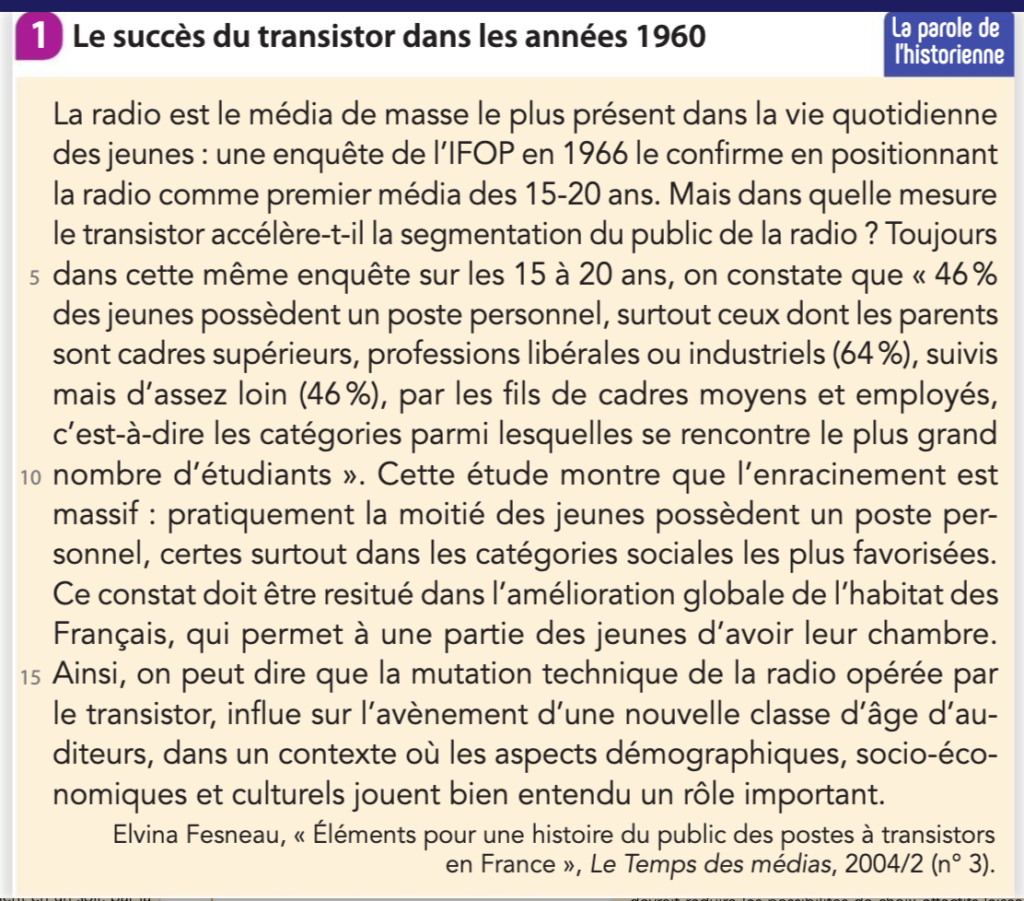

1/ La radio révolutionnée par le transistor :

doc 1 p. 266

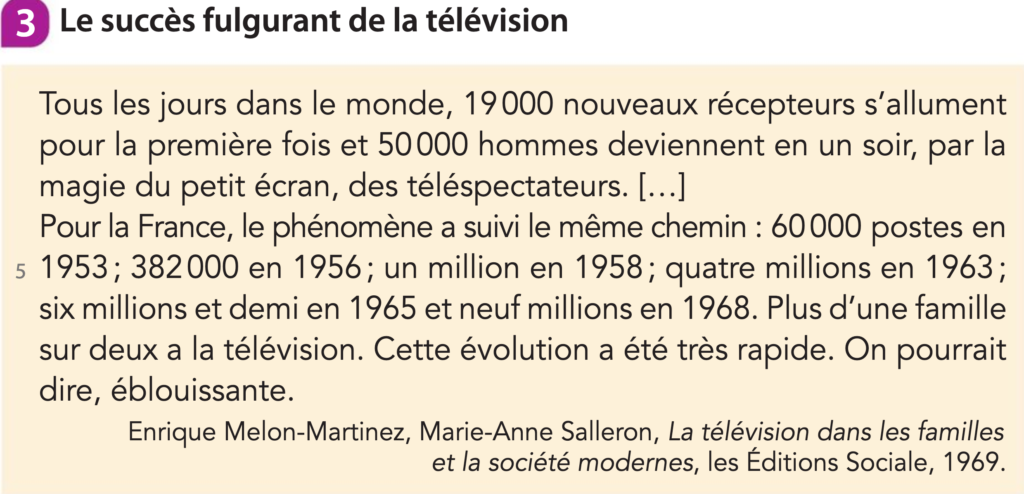

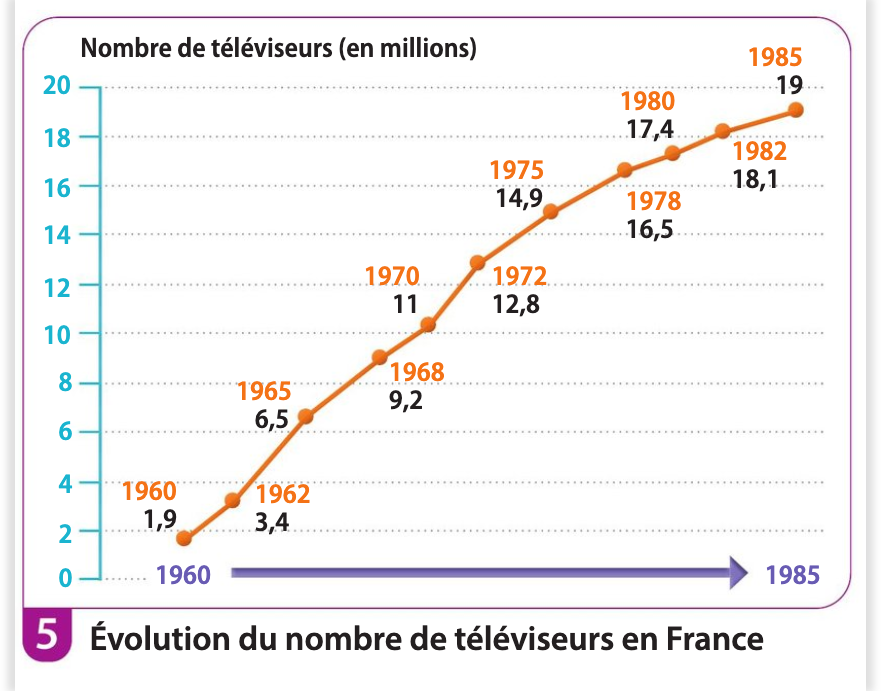

2/ Le succès de la télé vu à travers l’histoire du JT

1949-1969 : des pionniers à la rupture

1er journal TV : 15′ à 21h, pas de présentateur, travail avec les moyens du bord (une vieille Jeep US et des roues de vélo pour développer les pellicules, caméra amateur sans son.

équipe jeune (21 à 27 ans) et impertinente (P. Tchernia, G. de Caunes)

= des pionniers.

1954 : 1ers présentateurs.

1958 : rupture, la télé se démocratise, entre dans les foyers, et De Gaulle revenu au pouvoir comprend qu’il doit contrôler ce nouveau média populaire ==> création de l’ORTF en 1964.

Un ministre de l’information (Alain Peyrefitte) contrôle même le contenu des journaux télé,

et aussi sa forme (comment doit parler le présentateur)

les journalistes doivent assurer la propagande du gouvernement, y compris dans les régions

= stations régionales surnommées « télé des préfets ».

1968 : une rupture ?

En fait contrôle renforcé du JT TV durant la crise de mai 68.

La grève des journalistes jusqu’en juillet est un échec : licenciements massifs durant l’été 68.

En 1970, le Président Pompidou (élu en 1969) rappelle la doctrine gaulliste : l’ORTF doit être la « voix de la France ».

1970-1981 : le temps des présentateurs

1982-1995 : l’ouverture à la concurrence

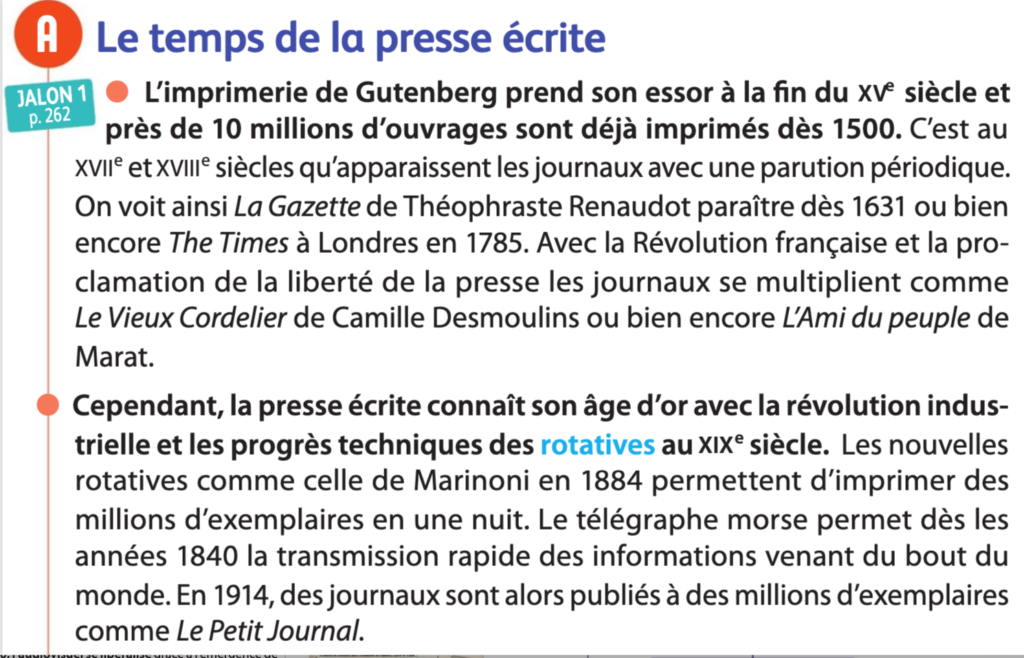

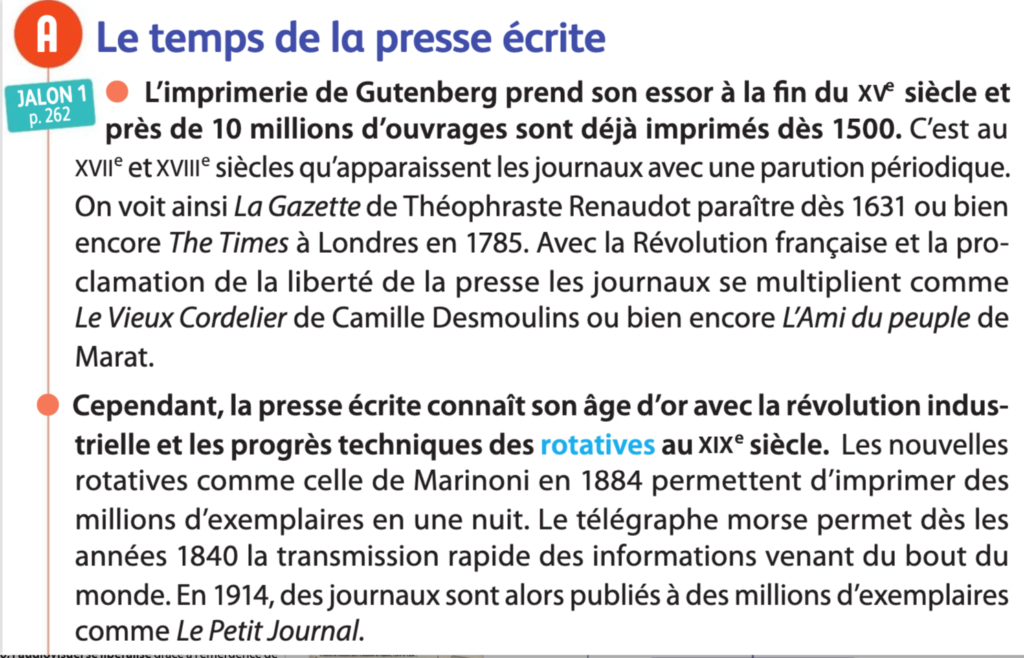

3.1.1. L’information imprimée : de la diffusion de l’imprimerie à la presse à grand tirage

manuel p. 262-263

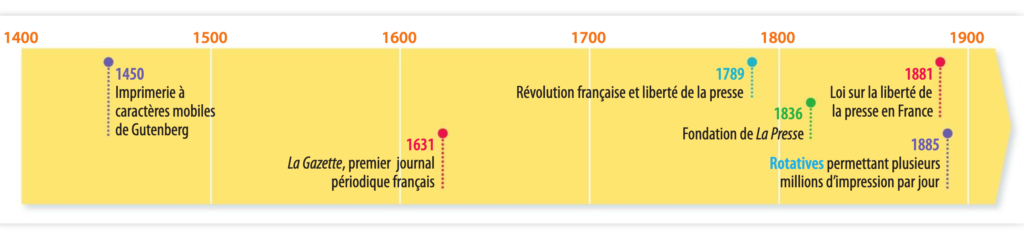

période : du XVe s. au XIXe siècle

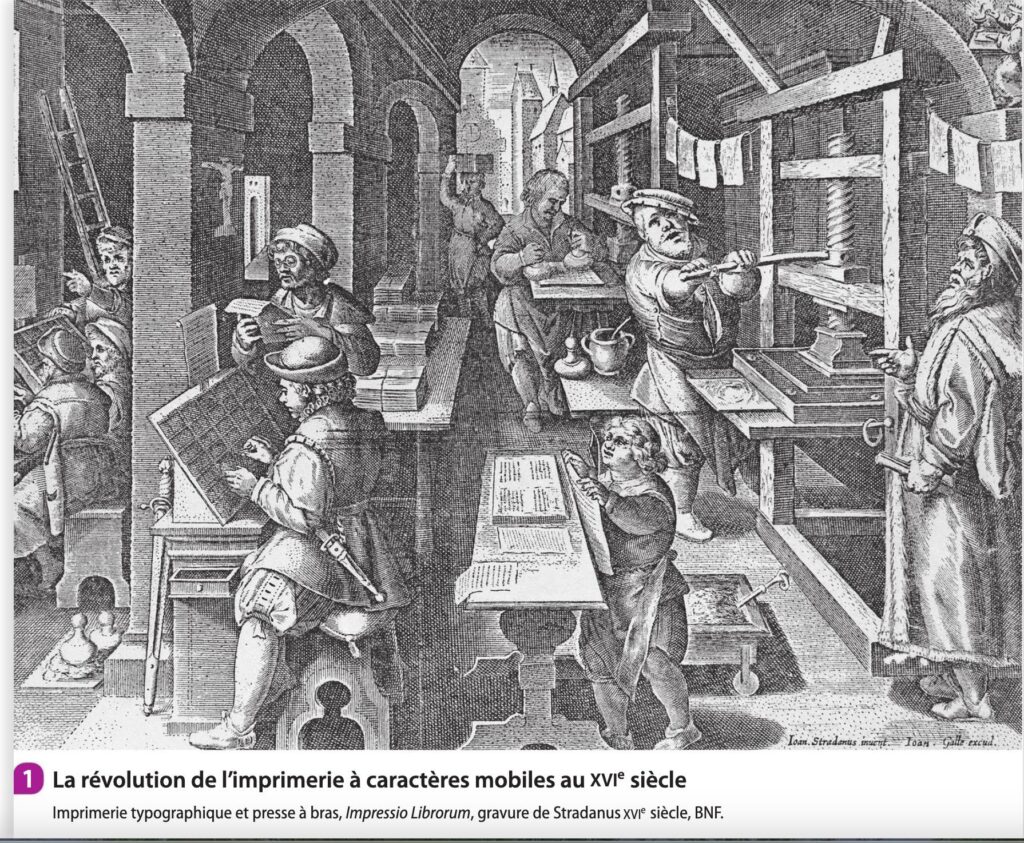

1/ l’invention de l’imprimerie répond à un besoin et elle s’inscrit dans un contexte.

>> avant l’imprimerie, les livres sont recopiés à la main : ce sont des manuscrits

>> ce travail s’effectue le plus souvent dans des monastères. Il s’agit souvent d’ouvrages religieux, mais aussi de textes philosophiques et scientifiques venus de l’Antiquité romaine et grecque.

Leur coût de fabrication est extrêmement élevé (4 mois pour une copie) : ce sont donc des ouvrages rares, très précieux et très recherchés.

https://emmsm.unicaen.fr/emmsm/bvmsm/sommaire/Avranches/Manuscrits/01-BVMSM-Avranches_mss.html

>> à partir de la Renaissance, une nouvelle catégorie de personnes a besoin d’accéder au savoir, à l’information : les entrepreneurs, les marchands, les juristes, les étudiants.

>> cette demande nouvelle est liée à l’essor des villes en Europe.

>> avec le renforcement des États, les rois veulent mieux contrôler la circulation de l’information : en France Louis XI crée la Poste royale en 1471 (des relais de poste dans tout le royaume).

https://www.youtube.com/watch?v=rcQxASasxYM&t=336s

2/ de l’imprimerie à la « presse » (1450-1631)

>> Gutenberg « invente » l’imprimerie moderne vers 1450 (Mayence – XVe s.) :

= un acquis chinois (VIIIe s.) et coréen (XIIIe s.) amélioré par Gutenberg

https://enseignants.lumni.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00118/la-revolution-gutenberg.html

>> une révolution : on passe de quelques milliers d’ouvrages reproduits en 1000 ans

à 15 millions entre 1450 et 1500

puis 150 millions entre 1500 et 1600

et cette invention est exportée dans le Nouveau Monde.

>> l’information se diversifie : gazette (périodique / actualité) de Carolus (Strasbourg-1605) ou Théophraste Renaudot (Gazette de France-1631).

= les nouvelles sont transmises sans être analysées.

3/ Le projet des Lumières : une information universelle

au XVIIIe s. en France, la censure royale contrôle les textes publiés.

pourtant Diderot et d’Alembert se lancent dans le projet de la publication d‘une encyclopédie regroupant tous les savoirs et les techniques de l’humanité (1751-1772)

= 72 000 articles et 25 000 encyclopédies vendues.

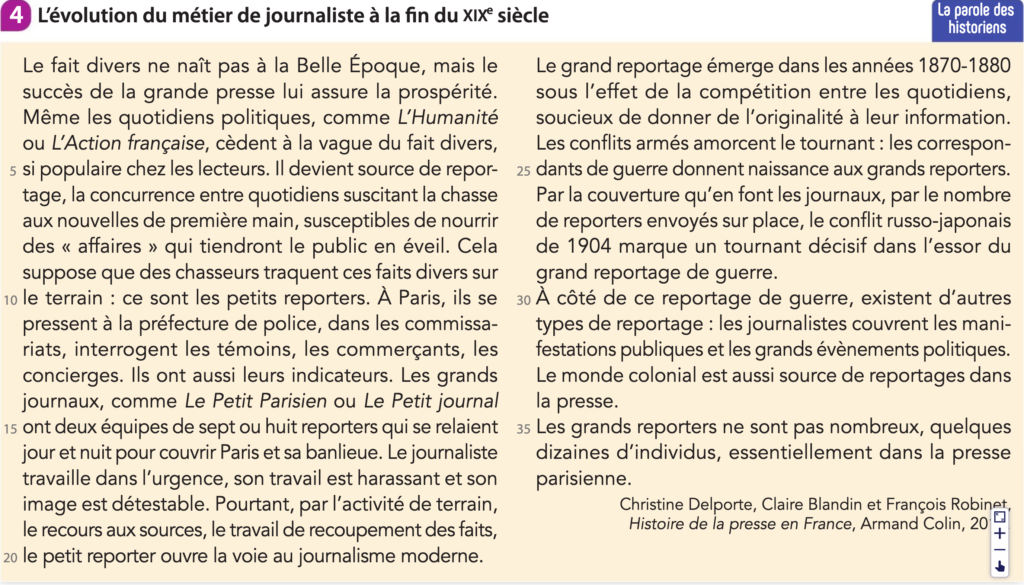

4/ L’essor de l’information au XIXe siècle : l’âge d’or de la presse écrite

- Quel type d’informations traquent les « petits reporters » ?

- Quelles sont leurs méthodes de travail ?

- À quel autre métier leur travail les apparente-t-il ?

- Comment sont-ils considérés dans la société ? Pourquoi ?

- Quels personnages de fiction exerçant ce métier connais-tu ?

- Quelles différences peut-on relever entre « petit reporter » et « grand reporter » ?

- Sur quels types de sujets ces « grands reporters » travaillent-ils ?

Bonus :

3.0.2. Des pratiques d’information différenciées selon …

Manuel : « focus » p. 256-257

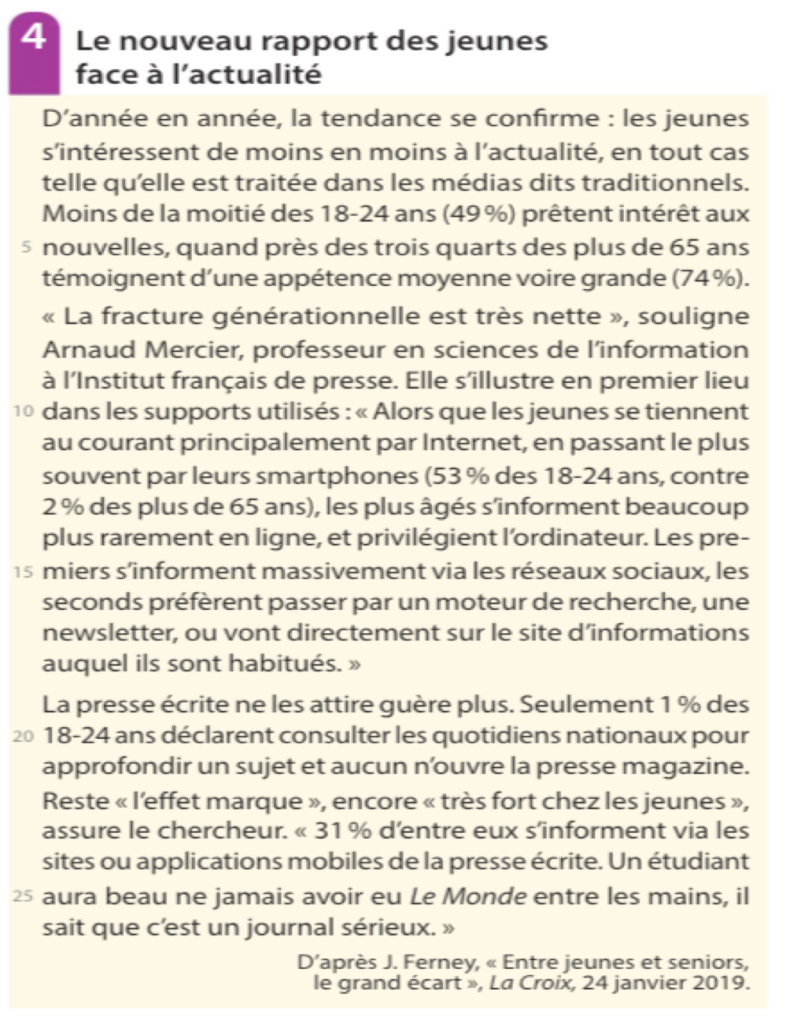

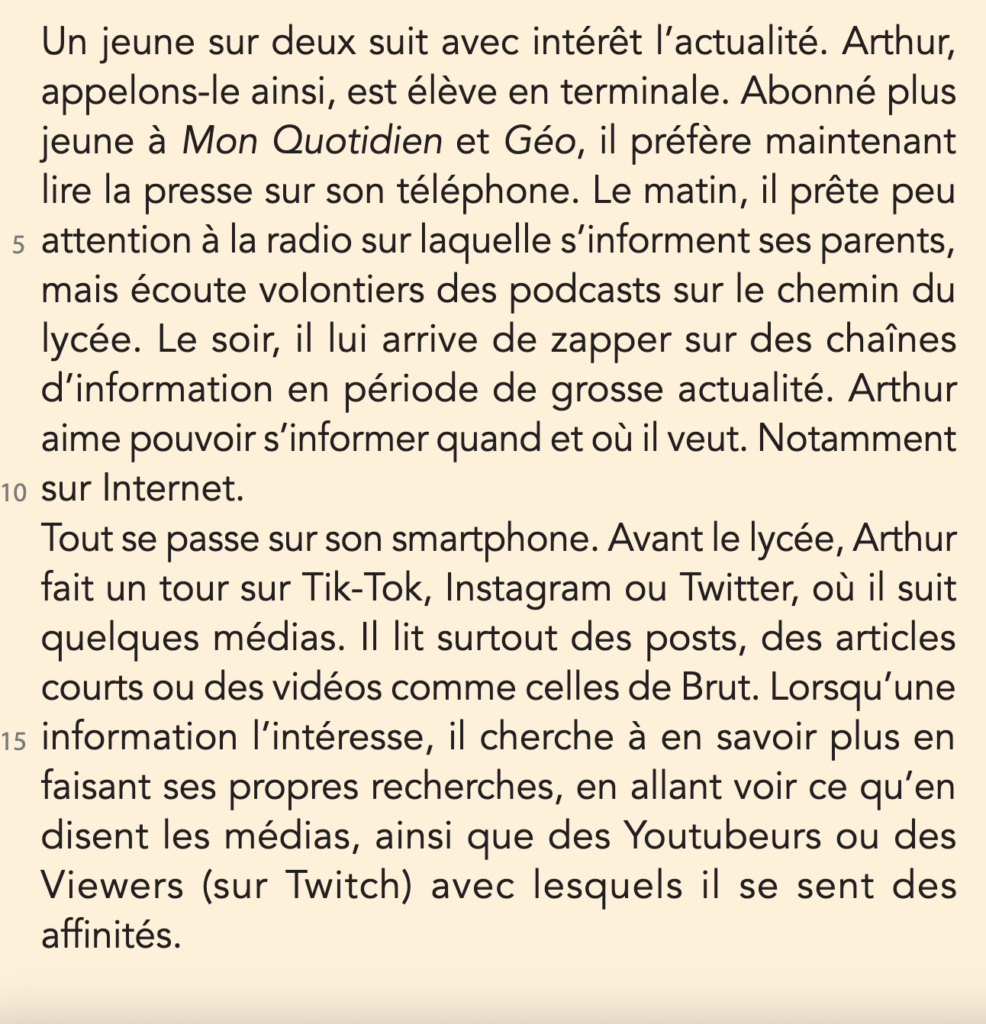

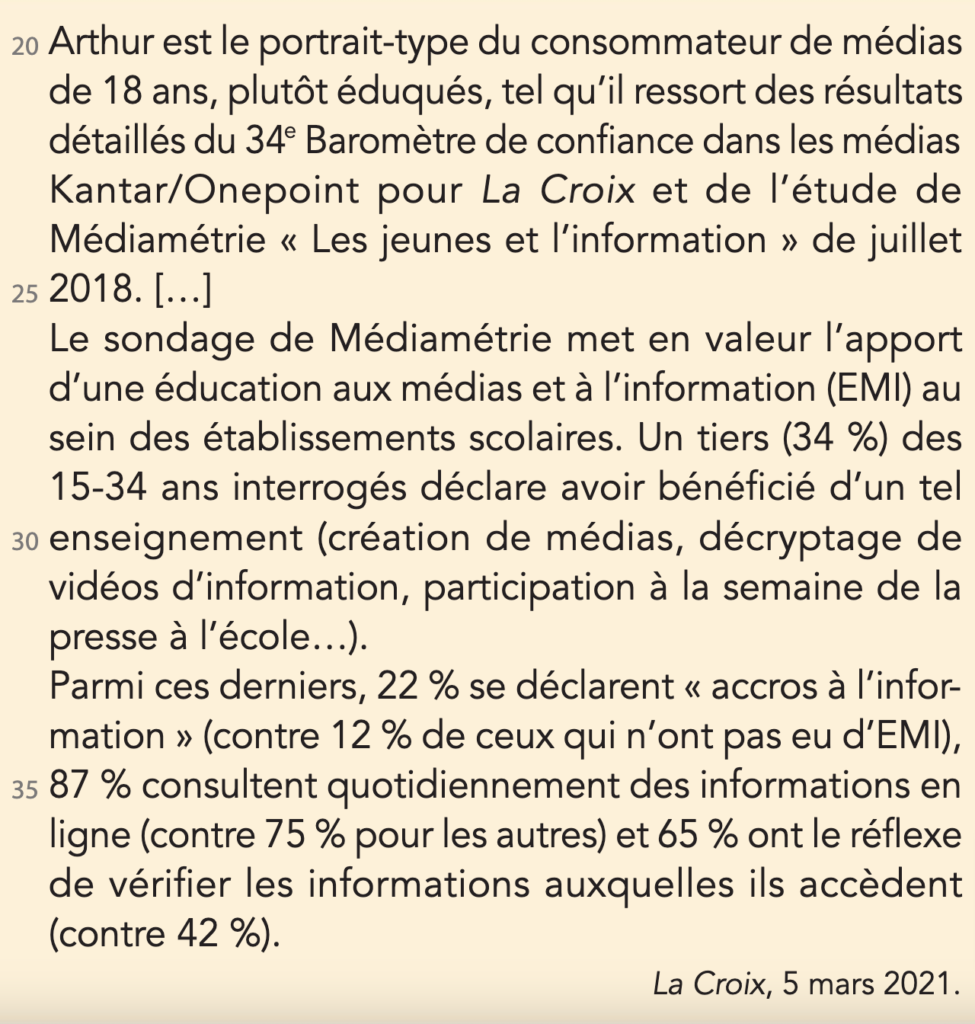

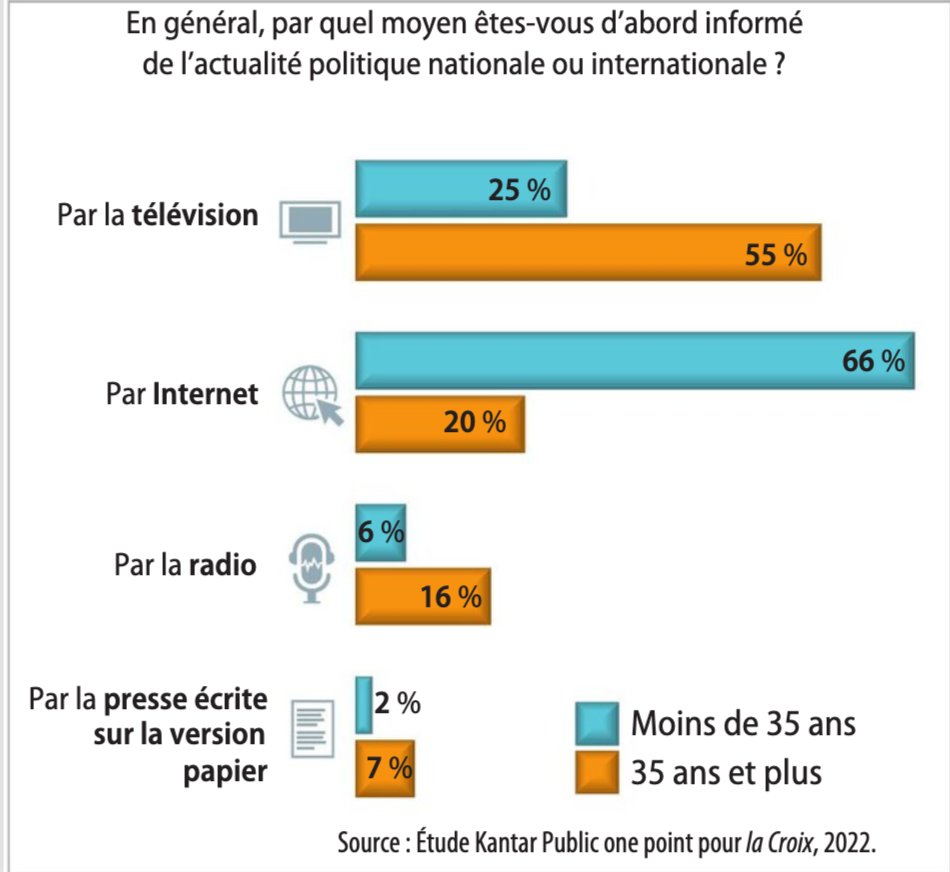

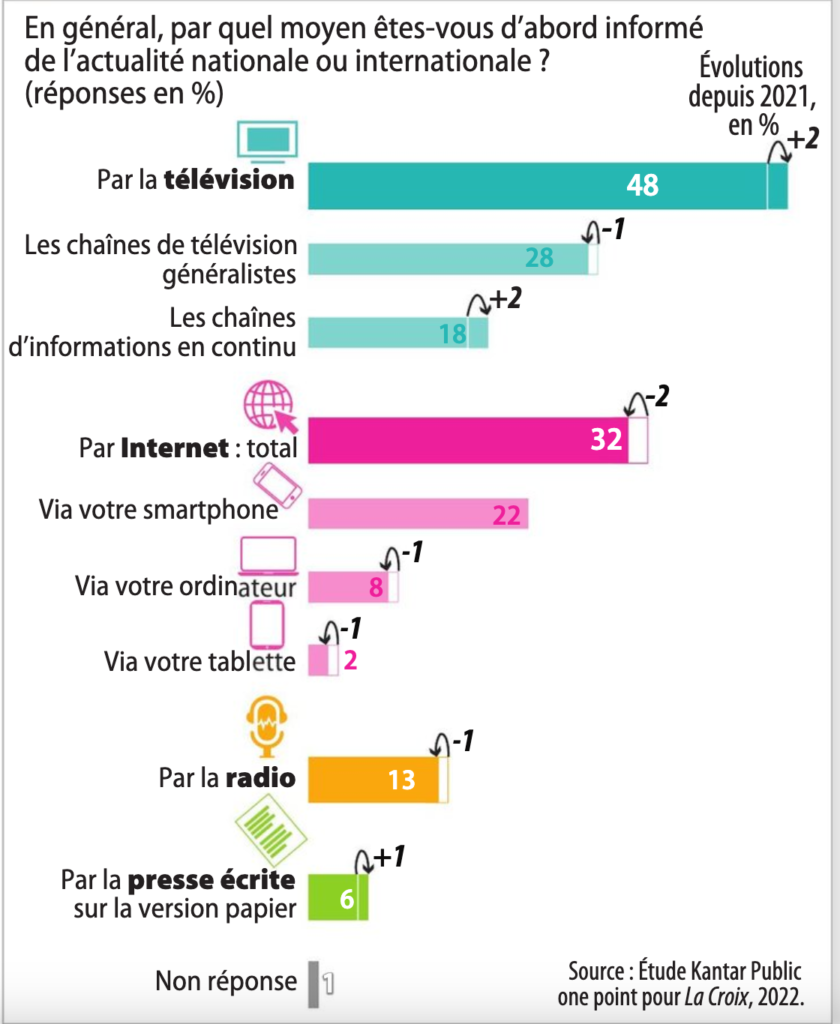

1/ Des différences selon les catégories d’âges :

Étude de 3 documents :

Consigne :

Après avoir décrit et expliqué, à propos du rapport à l’actualité, ce qui différencie les jeunes (18-24 ans ou moins de 35 ans, selon les documents) des « plus âgés » (35 ans ou plus, ou plus de 65 ans, selon les documents)

vous montrerez et vous expliquerez pourquoi il existe également des différences (dans le rapport à l’actualité) au sein de la jeunesse en France.

Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :

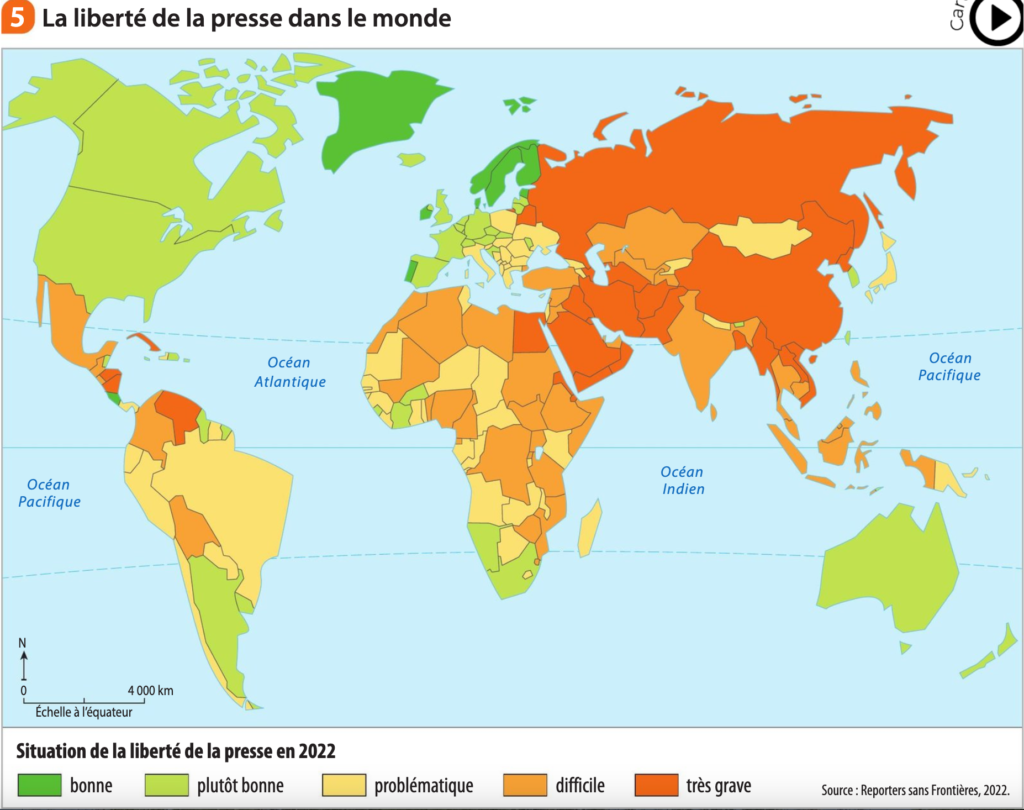

2/ Des différences selon les régions du monde :

Méthodologie : étudier une carte

3.0.1. Des médias et des supports de communication qui n’ont jamais été si nombreux

Le mot « information » vient du verbe latin « informare » qui signifie « donner forme à » ou « se former une idée de » : c’est ce qui nous permet de connaître et de comprendre quelque chose.

Cette compréhension contribue à l’exercice de notre liberté.

MAIS ne serions-nous aussi façonnés par elle et contrôlés par ceux qui produisent cette information?

(attention au complotisme…)

ressources Lumni (ENT :

https://enseignants.lumni.fr/mediatheque/mosaique?search=information

>> Problématique :

La multiplication des médias et des supports d’information (internet, réseaux sociaux) correspond-elle à un progrès pour l’information ?

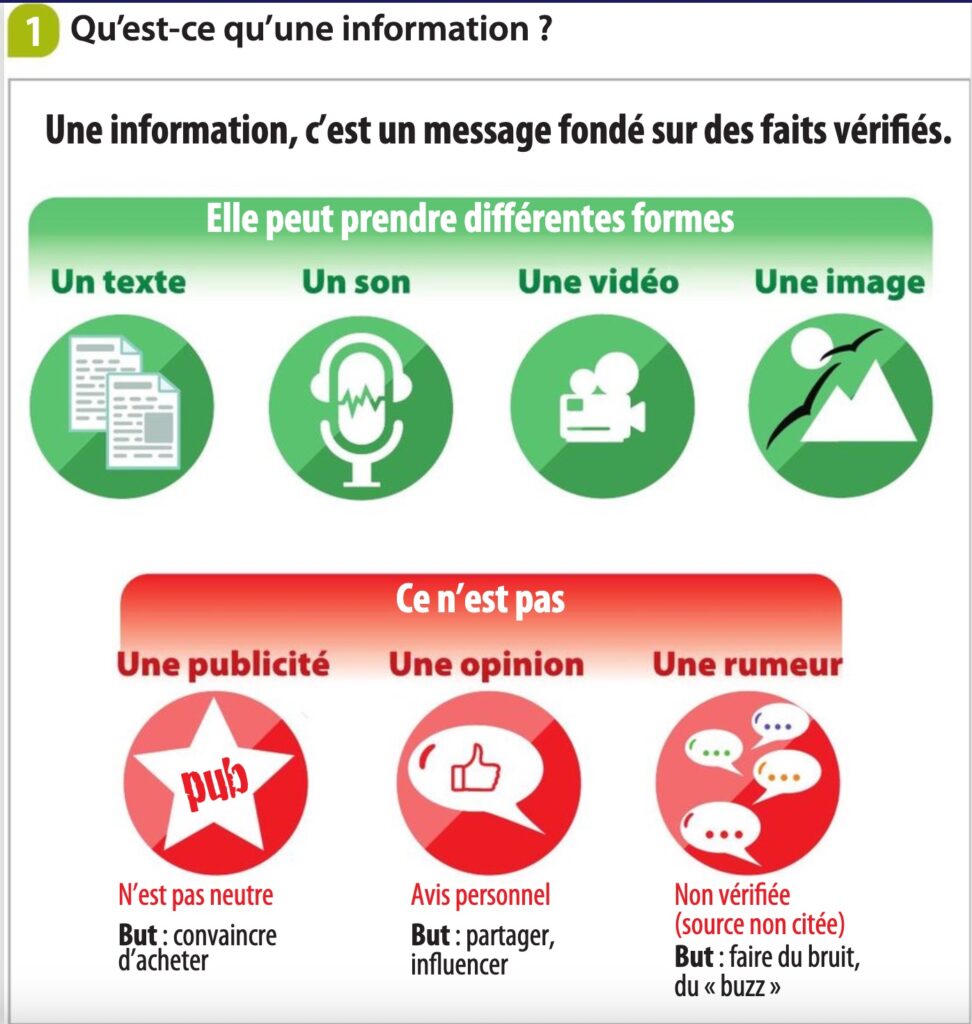

1/ Qu’est-ce qu’une information ?

Questions :

- Pourquoi une publicité n’est-elle pas une information ?

- Pourquoi une opinion n’est-elle pas une information ?

- Pourquoi une rumeur n’est-elle pas une information ?

- Pourquoi peut-on dire, malgré tout, qu’une publicité, une opinion ou une rumeur peuvent constituer des informations ?

>> éléments de réponse en page 2

Pour y voir plus clair :

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015826/l-information-en-cinq-questions/

2/ Comment accède-t-on à l’information en France aujourd’hui ?

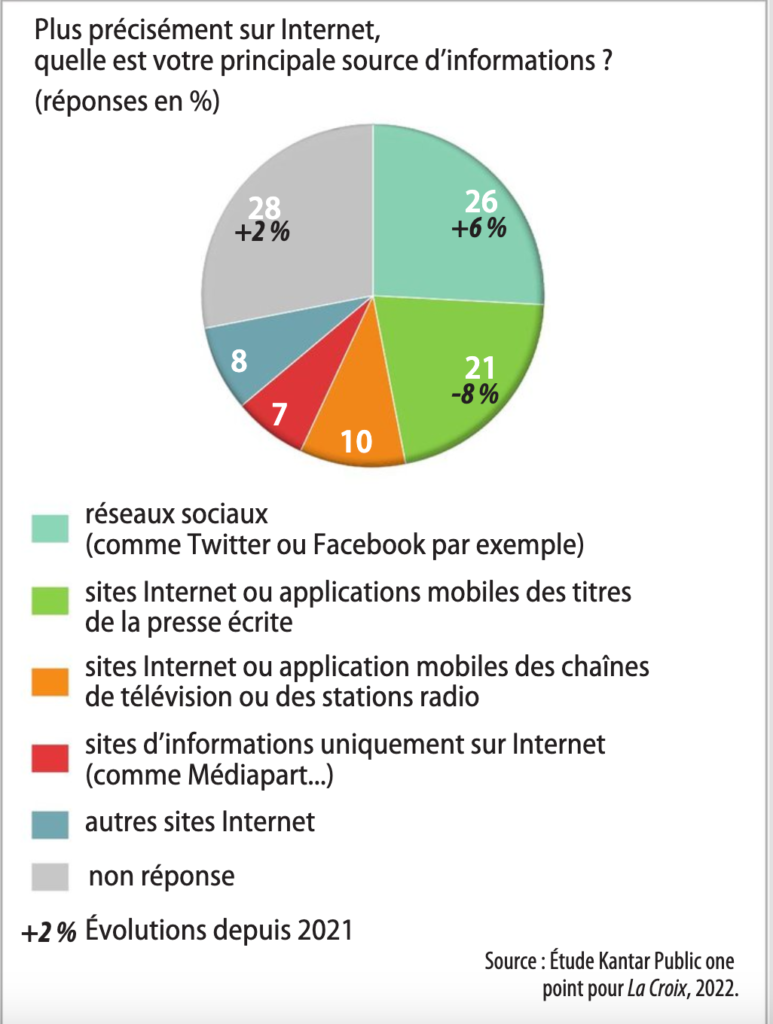

>> Questions :

- En quoi les données de ces 2 graphiques amènent-elles à relativiser l’impact de la « révolution internet » sur notre manière d’accéder à l’information ?

- En quoi les données du 2e graphique peuvent-elles toutefois nous inquiéter sur la qualité et la fiabilité de l’information proposée sur ce média ?

3/ L’analyse du pro :

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000005739

Si les médias sont désormais tous présents sur les réseaux sociaux, ils sont en concurrence avec d’innombrables comptes diffusant des fake news. Alors que les algorithmes nous enferment dans nos croyances, une bonne hygiène informationnelle est-elle compatible avec l’usage des réseaux ?

Lionel Vighier, professeur de lettres, s’entretient avec Julien Pain, rédacteur en chef de « Vrai ou Fake »sur Franceinfo.

>> Votre synthèse en 1 paragraphe !