Home » 2023 (Page 3)

Yearly Archives: 2023

2.2.2. Les nouvelles technologies et l’exercice de la puissance

Jalon p. 136-137

Problématique :

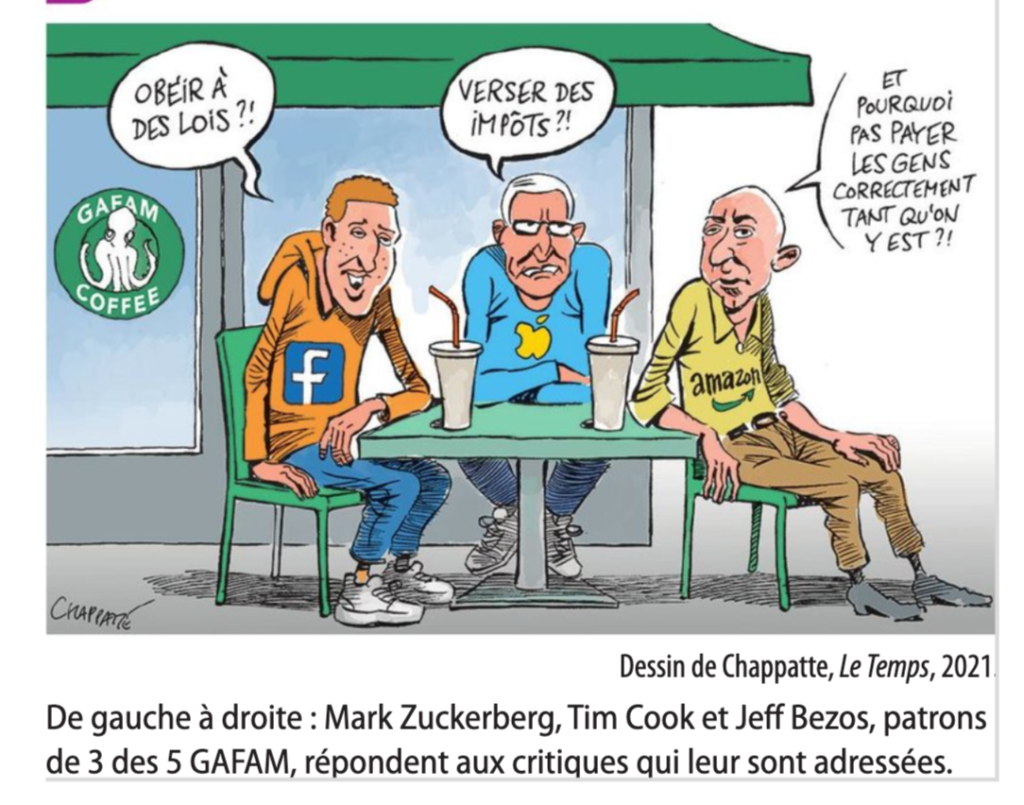

Les géants privés du numérique concurrence la puissance des États : pourquoi est-ce un problème pour les États, pour les citoyens et pour la démocratie ?

méthodologie pour ce jalon : le débat contradictoire.

L’essentiel de la question en 5 points :

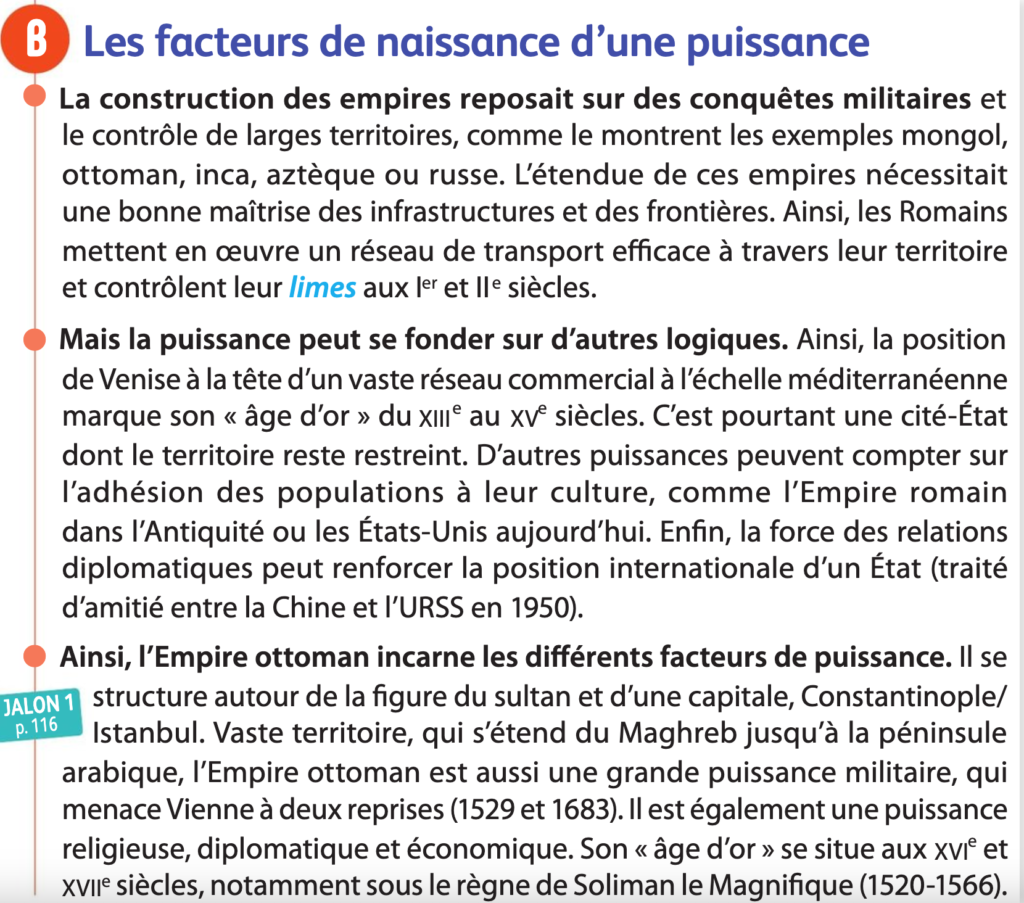

- Les États sont confrontés à la puissance des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) américaines et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) chinoises.

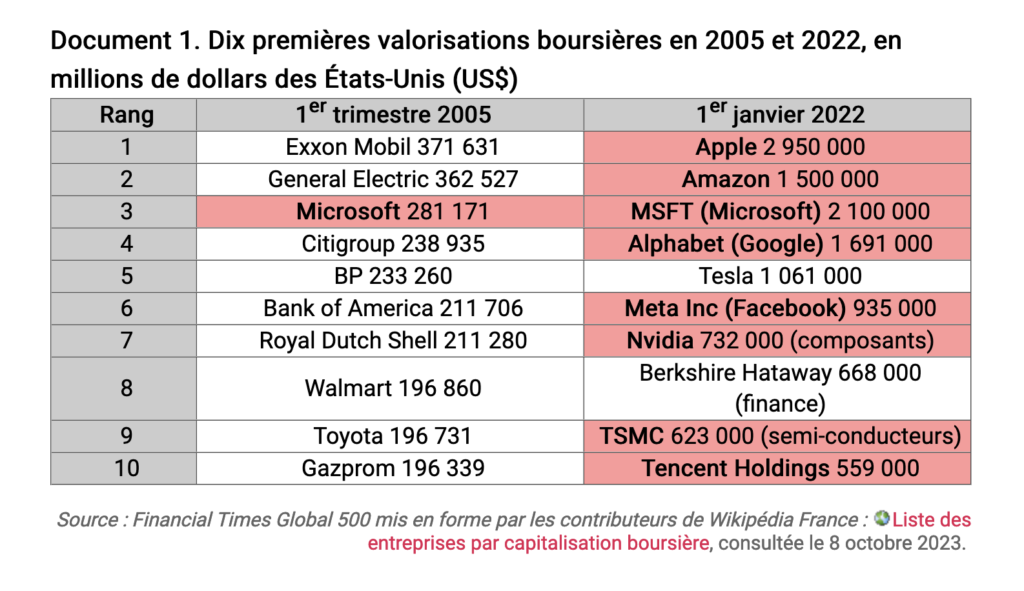

- Ces entreprises ont des milliards d’utilisateurs et réalisent les plus grands profits au monde, investissent dans la recherche et les hautes technologies.

- Elles sont capables d’imposer aux États leurs pratiques (ex : gestion des données personnelles des utilisateurs).

- Elles mettent en concurrence les pays afin d’obtenir des avantages fiscaux ou juridiques.

- Certains États tentent de limiter l’optimisation fiscale (France). Mais il faut nuancer en rappelant que des États comme la Chine, l’Inde ou les États-Unis protègent leurs propres entreprises du numérique. La logique n’est donc pas toujours celle de la confrontation.

Ce tableau nous montre une mutation radicale de l’économie mondiale et plus largement de ce que l’on appelle l’humanité. Expliquez ce phénomène et son ampleur.

Débat n° 1 : Faut-il avoir peur des GAFAM ?

Débat n° 2 : Faut-il avoir peur de l’IA (intelligence artificielle) ?

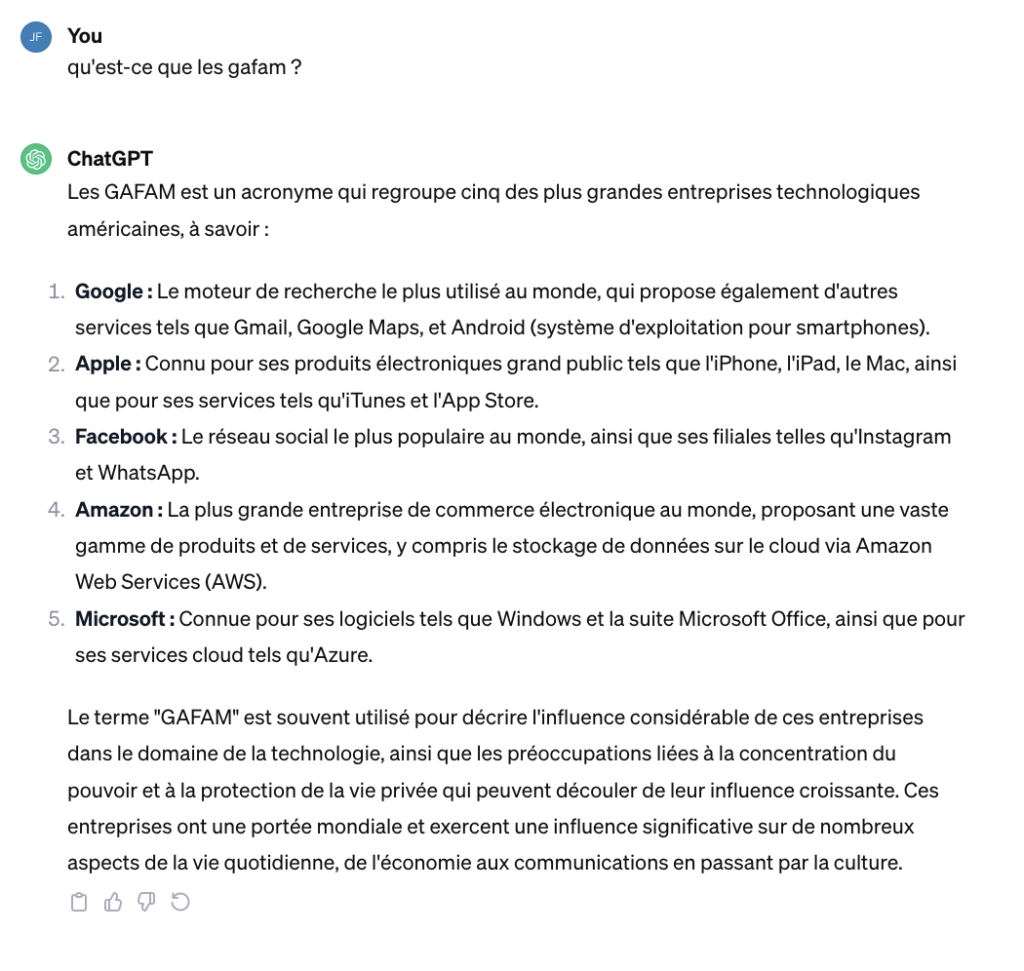

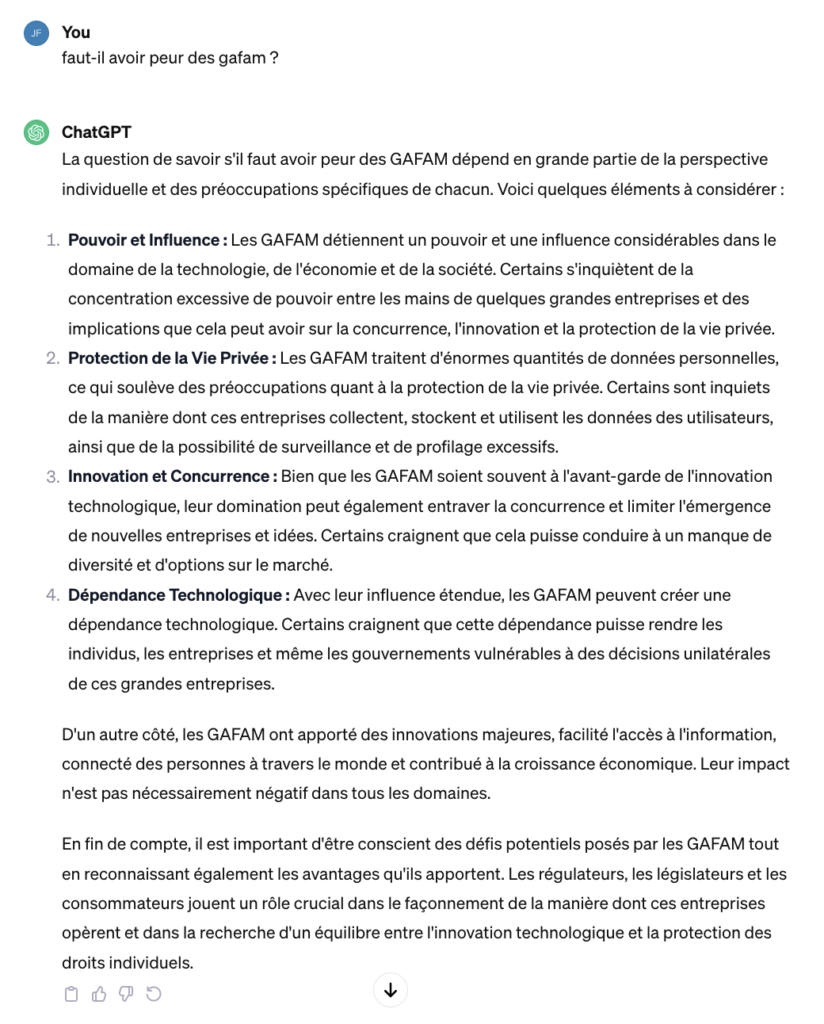

>>> Pour lancer le débat, on pose une question à ChatGPT :

>>> Puis une deuxième question :

>>> Ensuite on va voir ce qui se passe en Chine, où ce sont les BATX qui sont à l’œuvre, avec pour objectif déclaré d’être n° 1 mondial dans le domaine de l’IA d’ici 2030 : étonnant !

>>> Et quand l’IA se marie avec la robotique, ça donne ça :

et ça…

Cependant, certains soutiennent que ces peurs relèvent du fantasme journalistique…

ET VOUS, VOUS EN PENSEZ QUOI ?

>> résultats en page 2

Débat n° 3 : Peut-on réguler l’IA, et si oui : qui peut le faire ?

2.2.1. L’enjeu de la langue dans les relations internationales

Le soft-power : le concept de soft power (puissance douce) est inventé par l’universitaire américain Joseph Nye (1990).

Le soft power est la capacité d’un État, d’une FTN, d’une ONG ou d’un groupe à obtenir de manière indirecte ce qu’il souhaite d’autres acteurs en les conduisant à penser de la même façon que lui sans que ceux-ci n’en soient même conscients, et sans les contraindre.

La culture et la langue sont des outils puissants du soft power.

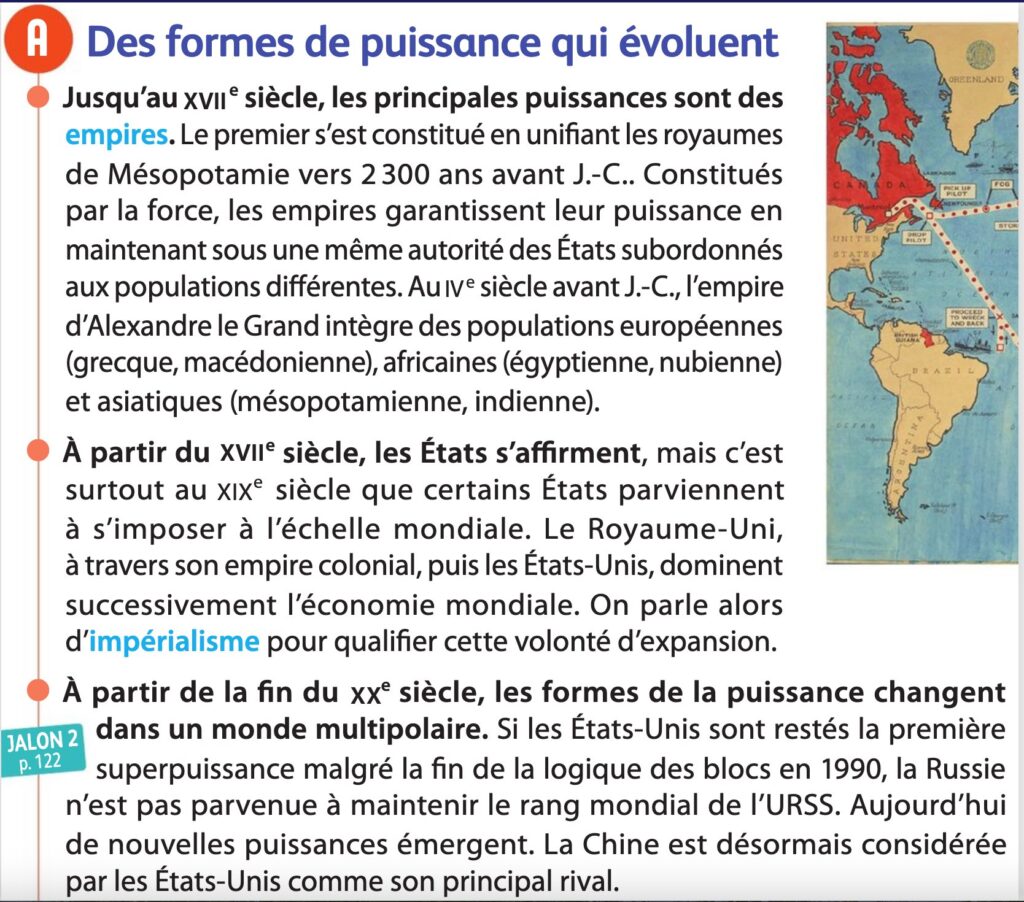

L’anglais, un outil de domination des relations internationales

manuel p. 132

Questions :

- Sur la base de 8 milliards d’habitants dans le monde, quelle est la part en % des locuteurs de langue maternelle anglaise ?

- Le résultat obtenu reflète-t-il la domination de l’anglais dans le monde ?

- Par quelles autres données chiffrées du tableau 1 peut-on expliquer l’hégémonie de la langue anglaise dans le monde ?

- Quelle autre donnée géopolitique explique cette hégémonie depuis le XXe siècle ?

- Quelle est la 2e langue la plus influente dans le monde (justifiez votre réponse)

- Pourquoi l’anglais s’impose-t-il y compris dans les universités françaises ?

- Quels sont les arguments avancés pour critiquer cette évolution ?

Les enjeux de la francophonie

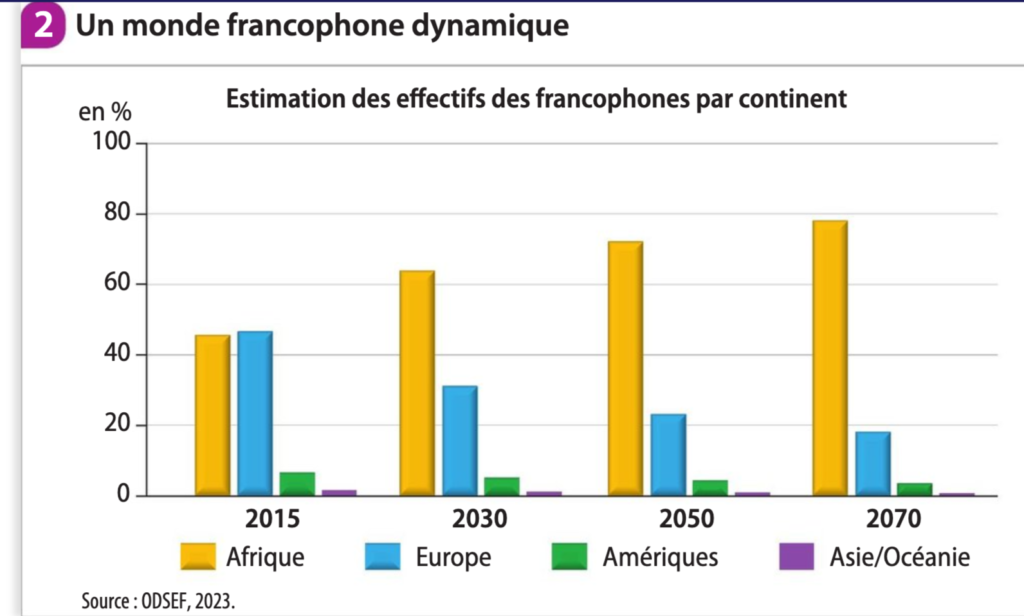

- Comment expliquer la répartition par continents des francophones en 2015 ?

- Comment expliquer l’évolution prévue jusqu’en 2070 ?

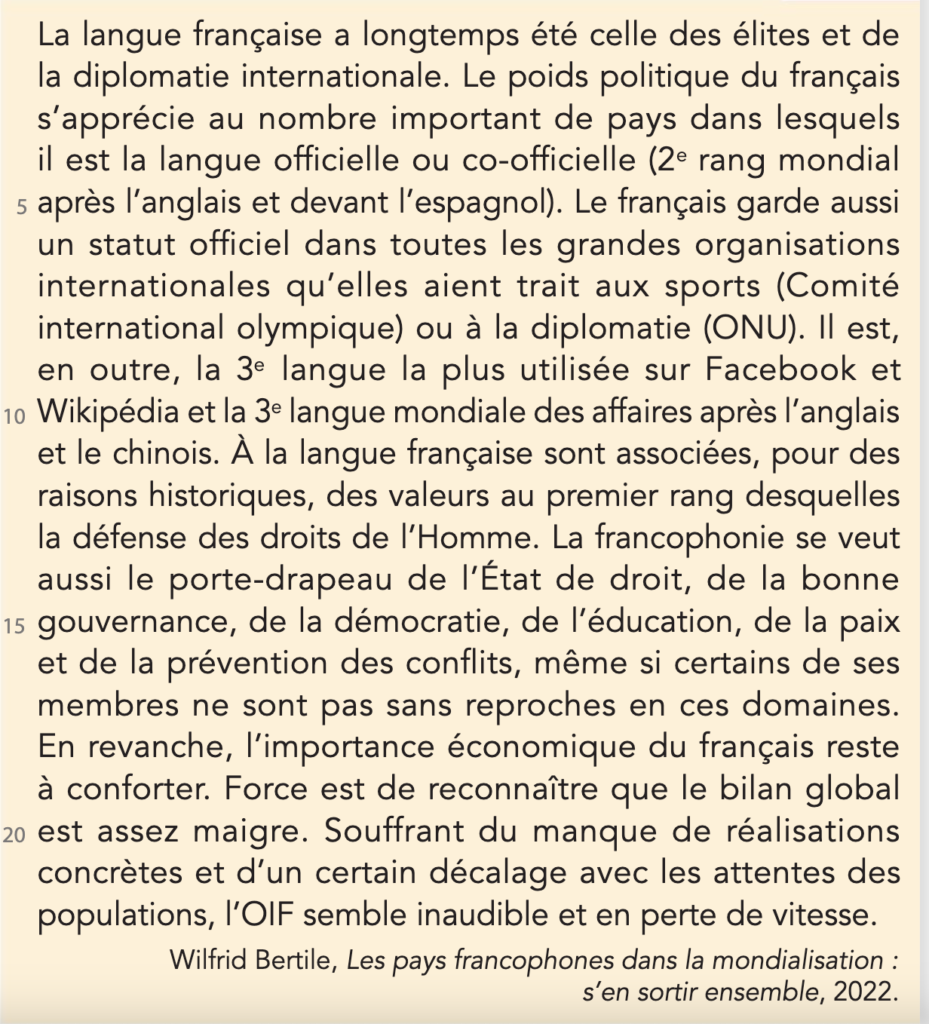

- D’après l’article ci-dessous, quelles sont les limites de la puissance de la francophonie ?

Edgar MORIN : « mon ennemi, c’est la haine »

Sociologue, philosophe, résistant, humaniste, Edgar MORIN a eu 102 ans le 8 juillet 2023. L’ennemi, c’est la haine, dit-il. C’est exactement ce que j’essayais de vous expliquer le mois dernier. Fabriquer et cultiver en nous la haine, c’est la stratégie des ennemis de la paix. La haine agit et se transmet comme un virus.

Dans les guerres dites « classiques » (thème étudié en Spé HGGSP terminale) le but était de vaincre l’ennemi, alors que dans les guerres totales contemporaines, le but est de l’anéantir, sans jamais envisager la possibilité d’une paix.

À l’inverse, pour envisager la paix, il faut accepter l’idée de devoir faire un jour la paix avec son ennemi. Et la paix ne peut venir que du dialogue. D’où l’utilité d’écouter la parole d’un vieux, car tous les vieux ne sont pas c…

2.1.2.+. La Russie de Poutine va bien

Le tournant triomphaliste de la Russie de Vladimir Poutine

Benoît Vitkine

Sur le front ukrainien comme sur le plan économique, les bonnes nouvelles se sont enchaînées pour le Kremlin, ce que n’a pas manqué de souligner le président russe, qui considère que le temps joue pour lui.

Moscou tient. C’est l’analyse que font les observateurs russes et étrangers en cette fin d’année 2023. En Russie, le constat prend même une tonalité volontiers triomphaliste. « L’Ukraine a maintenant le choix : capituler ou cesser d’exister », prévient le président de la Douma, Viatcheslav Volodine. « Comment l’Occident a perdu la guerre économique contre la Russie », titre le site d’informations Baltnews. « Le monde regarde la Russie comme une arche de Noé », renchérit la députée Elena Panina, pendant que la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, ne propose rien de moins que la création d’un « ministère du bonheur ».

Le contraste avec le ton parfois apocalyptique qui émanait de certains commentaires durant la première partie de l’année est frappant. Certes, la propagande n’a jamais permis que s’installe un quelconque défaitisme, mais la Russie était alors présentée comme engagée dans un confit existentiel féroce, luttant pour sa survie face à des forces « sataniques » – le mot est de Vladimir Poutine.

C’est précisément le président russe qui a pris l’initiative du changement. Depuis le 24 février 2022, premier jour de l’invasion de l’Ukraine, il s’exprimait peu – et jamais sur la situation au front, globalement désastreuse après la progression des premiers jours. Le revirement a été amorcé au mois de juillet : M. Poutine devient intarissable, évoquant fréquemment, souvent de manière guillerette, l’« échec » de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été.

On devine à cette évolution le soulagement du chef de l’État russe. Après ses succès dans les régions de Kharkiv et Kherson, l’armée de Kiev s’avançait encore renforcée. Les faits donnent désormais raison à Vladimir Poutine : l’armée russe, retranchée derrière la « ligne Sourovikine » (champs de mines, tranchées, obstacles antiblindés), a tenu.

Resserrer les rangs

Moscou tient. Le constat est le même dans à peu près tous les domaines. Certes, il reste peu glorieux, au regard des objectifs affichés par le pouvoir au moment de lancer sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine : « dénazifier » et démilitariser le pays, juger ses dirigeants, repousser l’OTAN, prendre Kiev et Odessa, mettre fin à l’« hégémonie » occidentale dans le monde… Le seul succès ferme est celui qui avait été exclu dès le début par Vladimir Poutine : l’annexion de nouveaux territoires.

Mais la Russie a encaissé tous les chocs provoqués par la guerre. Surtout, les dirigeants russes considèrent désormais que le temps joue pour eux dans la confrontation avec l’Ukraine et avec l’Occident. Le pays s’est mis en ordre de bataille, il se retranche dans sa posture favorite de la citadelle assiégée.

Sur le plan économique, la catastrophe attendue par les experts, Russes inclus, ne s’est pas produite. La Russie a montré qu’elle avait les reins solides financièrement ; après le choc initial, elle a su adapter ses circuits logistiques et de production pour résister aux sanctions occidentales, grâce au soutien de pays tiers. La perte des marchés européens n’a que partiellement fait diminuer les revenus tirés de la vente des hydrocarbures.

Moscou prévoit d’augmenter son budget militaire de 70 % en 2024 par rapport à 2023, année déjà marquée par une forte hausse. En octobre, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, estimait que l’économie russe était capable de soutenir l’effort de guerre « sans difficultés particulières au moins jusqu’à 2025 ». La livraison de millions d’obus d’artillerie par la Corée du Nord permet aussi de tenir en attendant que l’industrie de défense soit totalement apte à prendre le relais. L’armée fait le dos rond en espérant reprendre l’initiative ; les ultranationalistes rêvent ouvertement d’un « retour » triomphal à Kiev, Odessa, Kharkiv, et pourquoi pas au-delà.

Socialement, la situation paraît stable. La mobilisation décrétée en septembre 2022 a provoqué de fortes crispations, retombées depuis. Selon les sondages, les Russes ne témoignent guère d’enthousiasme pour la poursuite de la guerre, mais ils ne s’y opposent pas non plus. Le discours du Kremlin présentant le pays comme agressé par l’Occident a fini par porter ses fruits et permis de resserrer les rangs.

Acheter la paix sociale

Dans les régions les plus pourvoyeuses de troupes, l’argent permet d’acheter la paix sociale : la famille d’un soldat tué reçoit en général 5 millions de roubles (environ 50 000 euros), une somme que peu de Russes peuvent espérer gagner en une vie de labeur. La répression fait le reste.

Politiquement, la rébellion avortée d’Evgueni Prigojine et des troupes de Wagner, fin juin, a montré la fragilité de l’édifice institutionnel. Le rappel vaut pour tous les domaines, militaire compris : l’effondrement soudain reste une hypothèse valable. Mais l’élite a tenu, et Vladimir Poutine s’est attaché à réaffirmer son autorité. L’élection présidentielle de mars 2024 ne présente aucun danger sérieux pour le pouvoir.

Sur le plan diplomatique aussi, le Kremlin a démenti l’isolement dans lequel les Occidentaux espéraient le cantonner. Certes, seule une poignée d’États affiche un soutien résolu à Moscou, et l’inculpation de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale a nui à l’image du président et à sa capacité de mouvement. Mais la neutralité, bienveillante ou intéressée, d’une grande partie du Sud global laisse à Moscou de grandes marges de manœuvre, diplomatiques comme économiques.

Le début de la guerre entre Israël et le Hamas, après l’attaque terroriste du 7 octobre, a même constitué une divine surprise, en affaiblissant le discours de l’Occident sur l’Ukraine. Le Kremlin a tout fait pour exploiter au mieux cette nouvelle donne et attend désormais un autre cadeau du ciel : un éventuel retour à la Maison Blanche de Donald Trump, synonyme de retrait des Etats-Unis du théâtre européen.

2.1.2. La Russie depuis 1991 : une puissance en reconstruction ?

manuel p. 122 à 127

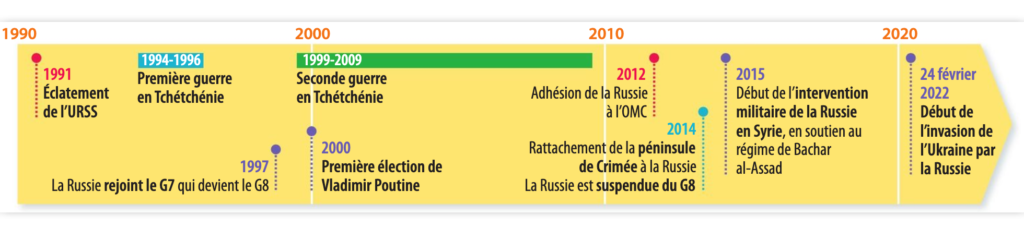

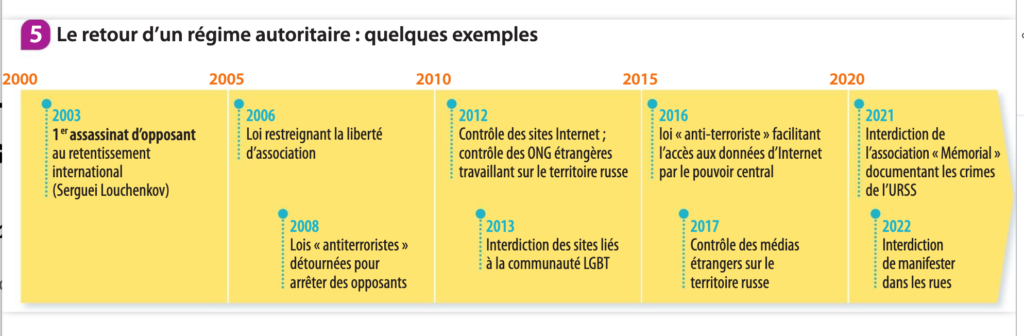

Chronologies :

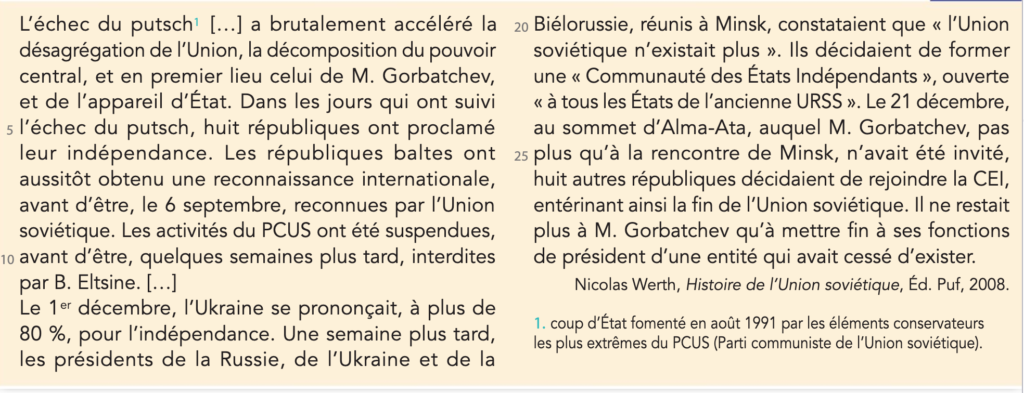

1991 : l’effondrement de l’URSS

Questions :

- Combien de républiques quittent l’URSS en 1991 ?

- Quel événement a déclenché cet effondrement ?

- Quel a été le rôle de la Russie dans l’effondrement de l’URSS ?

- Combien d’années a duré l’URSS ?

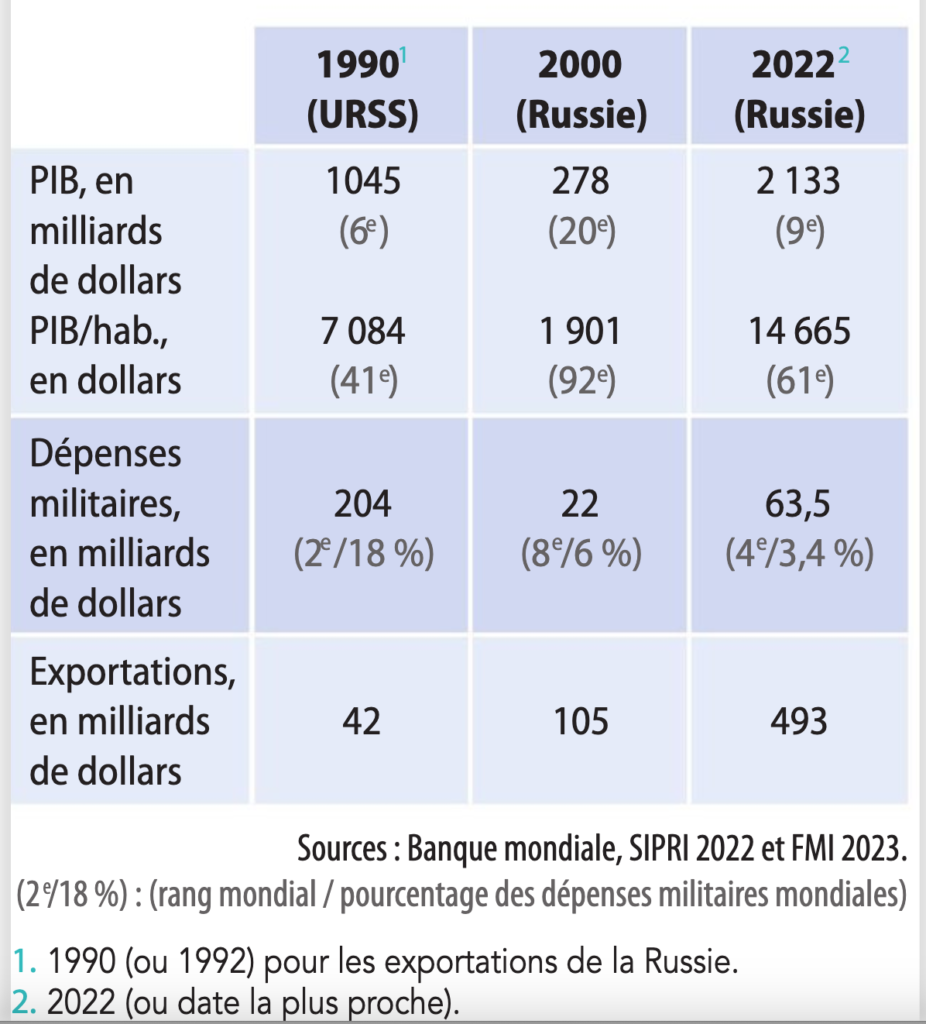

Peut-on parler d’un renouveau de la puissance russe avec Vladimir Poutine (depuis 2000) ?

Une vidéo à visionner : Le Dessous des cartes / ARTE / V. Poutine : la nostalgie de l’empire

Consigne :

Formulez 10 questions précises et explicites à propos de ce n° du Dessous des cartes et du document joint.