manuel p. 262-263

période : du XVe s. au XIXe siècle

1/ l’invention de l’imprimerie répond à un besoin et elle s’inscrit dans un contexte.

>> avant l’imprimerie, les livres sont recopiés à la main : ce sont des manuscrits

>> ce travail s’effectue le plus souvent dans des monastères. Il s’agit souvent d’ouvrages religieux, mais aussi de textes philosophiques et scientifiques venus de l’Antiquité romaine et grecque.

Leur coût de fabrication est extrêmement élevé (4 mois pour une copie) : ce sont donc des ouvrages rares, très précieux et très recherchés.

https://emmsm.unicaen.fr/emmsm/bvmsm/sommaire/Avranches/Manuscrits/01-BVMSM-Avranches_mss.html

>> à partir de la Renaissance, une nouvelle catégorie de personnes a besoin d’accéder au savoir, à l’information : les entrepreneurs, les marchands, les juristes, les étudiants.

>> cette demande nouvelle est liée à l’essor des villes en Europe.

>> avec le renforcement des États, les rois veulent mieux contrôler la circulation de l’information : en France Louis XI crée la Poste royale en 1471 (des relais de poste dans tout le royaume).

https://www.youtube.com/watch?v=rcQxASasxYM&t=336s

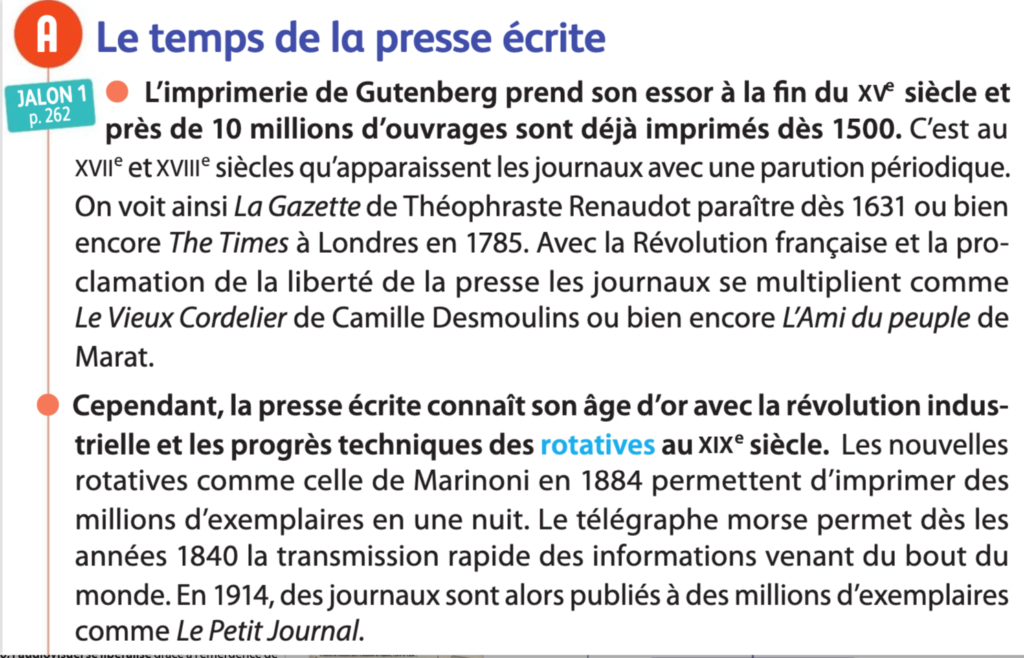

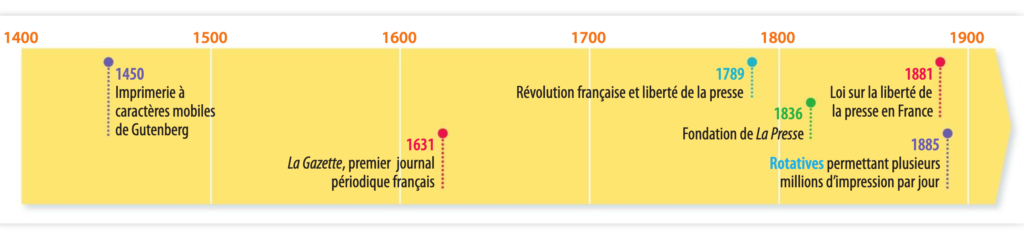

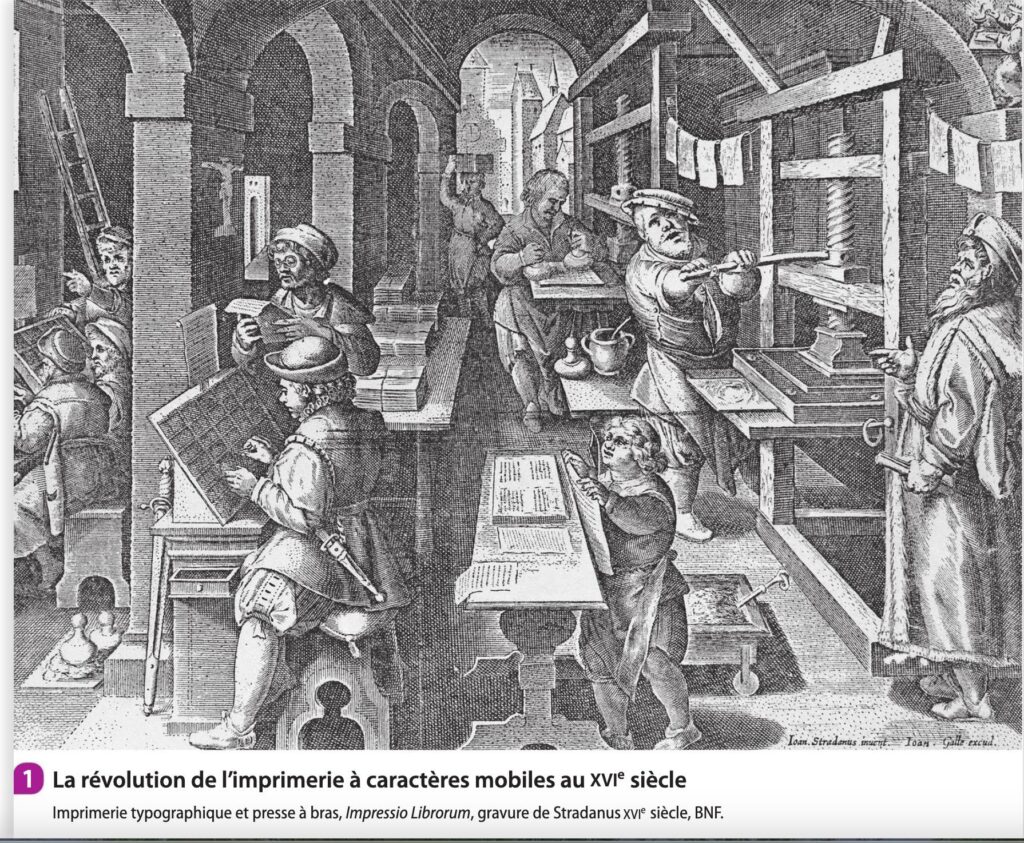

2/ de l’imprimerie à la « presse » (1450-1631)

>> Gutenberg « invente » l’imprimerie moderne vers 1450 (Mayence – XVe s.) :

= un acquis chinois (VIIIe s.) et coréen (XIIIe s.) amélioré par Gutenberg

https://enseignants.lumni.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00118/la-revolution-gutenberg.html

>> une révolution : on passe de quelques milliers d’ouvrages reproduits en 1000 ans

à 15 millions entre 1450 et 1500

puis 150 millions entre 1500 et 1600

et cette invention est exportée dans le Nouveau Monde.

>> l’information se diversifie : gazette (périodique / actualité) de Carolus (Strasbourg-1605) ou Théophraste Renaudot (Gazette de France-1631).

= les nouvelles sont transmises sans être analysées.

3/ Le projet des Lumières : une information universelle

au XVIIIe s. en France, la censure royale contrôle les textes publiés.

pourtant Diderot et d’Alembert se lancent dans le projet de la publication d‘une encyclopédie regroupant tous les savoirs et les techniques de l’humanité (1751-1772)

= 72 000 articles et 25 000 encyclopédies vendues.

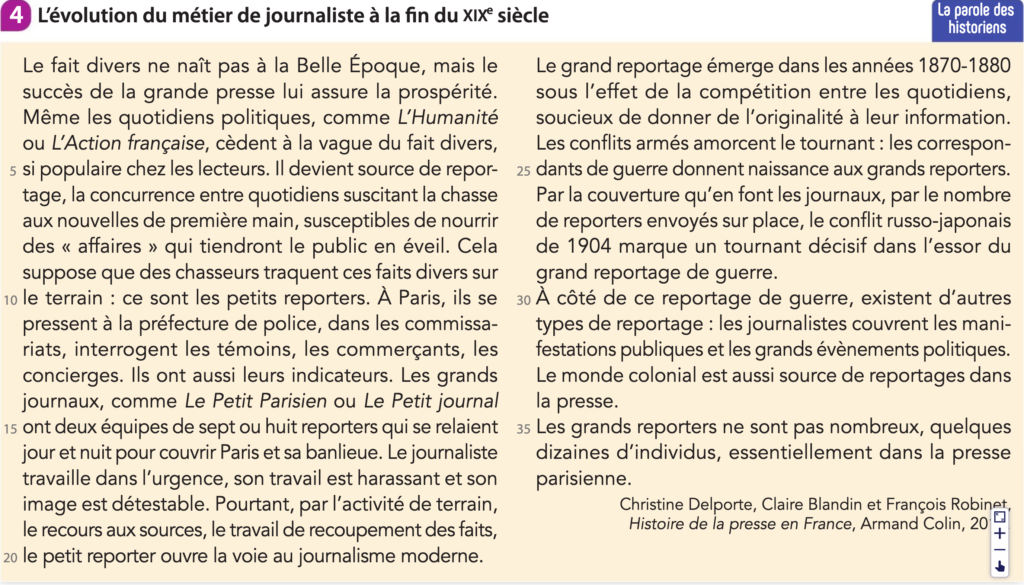

4/ L’essor de l’information au XIXe siècle : l’âge d’or de la presse écrite

- Quel type d’informations traquent les « petits reporters » ?

- Quelles sont leurs méthodes de travail ?

- À quel autre métier leur travail les apparente-t-il ?

- Comment sont-ils considérés dans la société ? Pourquoi ?

- Quels personnages de fiction exerçant ce métier connais-tu ?

- Quelles différences peut-on relever entre « petit reporter » et « grand reporter » ?

- Sur quels types de sujets ces « grands reporters » travaillent-ils ?

Bonus :