1.0.2.1. L’exemple de la Chine de Xi Jinping

Inflexible sur le plan intérieur, Xi Jinping s’est donné comme objectif de supplanter l’Occident à la tête d’un nouvel ordre mondial. Avec un seul but : faire de la Chine la première puissance mondiale.

Analyse :

(le minutage est celui de la version 2018)

1. IDÉOLOGIE

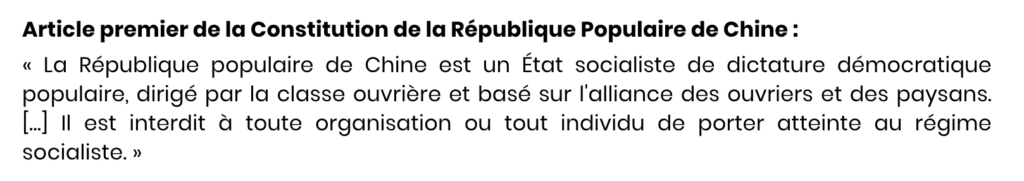

En quoi la comparaison du communisme chinois à une religion peut-être contraire à l’idéal démocratique ? 3’10 »-4’32 »

« document 9 » : quel est le régime à combattre selon Xi Jinping ? >> 7’03

Qu’est-ce que le « rêve chinois » ? Pourquoi est-il présenté comme une revanche ? Contre quelles puissances ? Quelles sont les conditions fixées par Xi Jinping pour l’accomplir ? En quoi ce « rêve chinois » est-il un projet « nationaliste » ? 20’36 »-23’52 »

2. ÉCONOMIE

Routes de la soie : en quoi ce projet prépare-t-il la victoire du système totalitaire chinois sur les démocraties occidentales ? Cette menace est-elle crédible (indiquez des faits précis dans votre réponse) ? Citez 2 démocraties européennes défendant les intérêts chinois en Europe ? 34’40 »-38’50 »

En quoi l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont-elles devenues des « laboratoires des méthodes d’infiltration chinoise en pays démocratique » ==> quelle est la méthode utilisée ? Et en Europe ? 39’00 – 42’10 »

3. ARMEE

Le rôle de l’armée dans un régime autoritaire de classe mondiale : un nouveau géant militaire apparaît sous nos yeux. Quels sont les objectifs fixés par Xi Jinping ? Sa stratégie fonctionne-t-elle contre les démocraties ? 50’16 » – 56’30 »

4. DIPLOMATIE

OCS (Organisation de Coopération de Shanghai) : quels sont les pays membres ? Qui sont ses adversaires ? Peut-on imaginer la fin des démocraties d’ici la fin du XXIe siècle ? 56’30 » – 01:01:35

5. NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le « crédit social chinois » : en quoi ce nouvel outil permet-il d’affirmer que la Chine est un État totalitaire et pas seulement autoritaire ? Dans quelle mesure les démocraties occidentales sont-elles aussi concernées ? 01:07:35 –

1.0.2.2. L’exemple de la Russie de Poutine

Poutine : une menace pour les démocraties occidentales ?

par Sylvie Kauffmann , 11 mars 2022 (version abrégée)

L’invasion russe a fait bouger les lignes géopolitiques :

L’Europe se réarme, Poutine plonge la Russie dans l’incertitude

et de nouvelles fractures apparaissent en dehors du bloc occidental.

Le retour de la guerre en Europe a un retentissement comparable à celui des attentats du 11-Septembre, ou de la chute du mur de Berlin en 1989. Cette nouvelle ère clôt les trois décennies de l’après-guerre froide (1991-2021).

Les conflits au XXe siècle se sont caractérisés par le souci des « deux grands » d’éviter un affrontement direct. Poutine remet tout cela en cause. La plupart des traités de contrôle des armements ont été abandonnés, et de nouvelles armes sont apparues sans faire l’objet d’aucune régulation.

L’offensive vise l’Ukraine mais se retourne aussi contre la Russie. Son économie est mise à genoux par les sanctions occidentales. Poutine détruit deux pays d’un coup. L’ampleur sans précédent des sanctions, financières, commerciales, économiques, technologiques, de l’Occident compromet durablement les progrès de l’économie russe et ses capacités d’innovation. L’occupation de l’Ukraine ruinera la Russie.

Poutine a lancé une offensive sur l’Ukraine pour l’empêcher de rejoindre le camp occidental, et stopper l’extension de celui-ci vers l’est. Mais cela pourrait produire l’effet inverse : réduire la sphère d’influence qu’il revendique pour la Russie. Non seulement l’Ukraine demande à adhérer à l’Union européenne (UE), mais elle est imitée par la petite Moldavie et par la Géorgie : trois anciennes républiques soviétiques.

A l’Ouest, cette crise a transformé l’Union européenne. Pour provoquer ce sursaut européen, il a fallu une agression armée menée à sa frontière par une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Du jamais-vu depuis la seconde guerre mondiale.

A partir de novembre 2021, les États-Unis, et le Royaume-Uni ont répété que la Russie se préparait à envahir l’Ukraine. Incrédules, ni l’UE ni les autorités ukrainiennes ne les ont pris au sérieux. Lorsqu’ils ont fini par admettre que des préparatifs étaient en cours, ils se sont convaincus que, si agression il y avait, elle serait limitée.

Le réveil est brutal. Les Européens, avec les Etats-Unis et l’OTAN, à une vitesse inédite et avec une unité exemplaire, rompent avec 14 ans de complaisance pour M. Poutine, depuis l’invasion de la Géorgie en 2008, puis l’annexion de la Crimée et l’intervention dans le Donbass en 2014. Ils décident de sanctions massives contre la Russie et de l’aide militaire à l’Ukraine. Le « soft power » cède la place au « hard power ». Un pont aérien se met en place pour livrer des tonnes d’armes, d’équipements, de blindés et de missiles antichars à l’Ukraine.

En Allemagne, le virage est spectaculaire. Le pays ouvre les yeux sur sa faiblesse militaire et sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Berlin renonce au gazoduc germano-russe Nord Stream 2. Le chancelier Scholz prononce un discours au Bundestag, aussitôt qualifié d’historique : les dépenses de défense seront portées à 2 % du produit intérieur brut (100 milliards d’euros).

De multiples dynamiques secouent l’Europe. Celle de l’élargissement à l’est de l’UE est potentiellement explosive alors que, dans les Balkans occidentaux, d’autres candidats s’impatientent. Une autre est celle du poids acquis par les pays orientaux de l’Union, en particulier la Pologne, qui tient sa revanche avec l’accueil exemplaire de plus de 1 million de réfugiés ukrainiens en dix jours.

Avec la guerre, la « souveraineté européenne » et « l’autonomie stratégique » prennent un sens très concret. A la différence de la guerre froide, durant laquelle les systèmes économiques étaient séparés, l’Europe dépend aujourd’hui de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Paradoxe : tout en cherchant à étrangler l’économie russe, les Européens versent à Moscou 700 millions de dollars par jour pour payer leur gaz et leur pétrole. La décision de mettre fin à cette dépendance d’ici à 2027 aura des conséquences majeures sur leurs économies.

Autre changement en matière de défense, le Danemark a annoncé, après l’Allemagne, une forte hausse de son budget militaire. La Finlande et la Suède s’interrogent sur l’opportunité d’adhérer à l’OTAN.

Ainsi l’OTAN retrouve son sens : la défense collective de l’Europe. Sa coopération avec l’UE atteint un niveau inédit. Des milliers de soldats sont envoyés pour renforcer le flanc oriental de l’Alliance, dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie.

La Turquie tente de naviguer aussi adroitement que possible entre la Russie et l’Ukraine. Mais plus la crise dure, plus l’exercice sera inconfortable pour le président Recep Tayyip Erdogan. Il faudra choisir.

Les États-Unis reviendront-ils à une stratégie d’endiguement face à Moscou et, si oui, comment se conjuguera-t-elle avec la politique à l’égard de la Chine ? Washington doit aujourd’hui gérer non pas un mais deux adversaires, dans deux zones géographiques différentes.

Les sanctions occidentales, le découplage des économies russe et européennes et la fragmentation de la mondialisation vont logiquement favoriser un rapprochement entre la Russie et la Chine, qui va chercher à aider Moscou en l’intégrant dans le système de paiements international parallèle qu’elle essaie de mettre en place.

Loin de l’Ukraine, la Chine a désormais encore plus de cartes en main.

Consigne :

- Soulignez ou surlignez en vert les informations contenues dans cet article montrant que la crise en Ukraine renforce la démocratie en Europe.

- Soulignez ou surlignez en rouge les informations contenues dans cet article montrant que la crise en Ukraine affaiblit la démocratie en Europe.

Pages: 1 2